記事公開日

【事例7選】介護の生産性向上とは?厚労省ガイドライン・加算・補助金を徹底解説

介護現場の生産性向上は、今や事業の存続とケアの質向上のために避けて通れない経営課題です。

深刻な人手不足に加え、2024年度の介護報酬改定で新設された加算や要件変更により、多くの事業所で具体的な取り組みが求められています。

この記事では、厚生労働省のガイドラインに基づく7つの取り組みから具体的な成功事例、活用できる補助金、失敗しないための5ステップまで網羅的に解説します。

生産性向上の全体像と明日から何をすべきかが明確になり、自信を持って第一歩を踏み出せるでしょう。

「現場の負担を減らし、より良いケアを実現したい」とお考えの施設長や管理者、経営層の方は、ぜひ最後までご覧ください。

介護現場における生産性向上とは?「質の向上」が大前提

介護現場の生産性向上というと、単なる業務効率化や人員削減と思われがちです。

しかし、その本来の目的は「ケアの質の向上」にあります。

生産性向上とは単に業務を早くこなすことではなく、効率化によって生み出された時間や資源を、利用者へのより質の高いケアに振り向けることが本質です。

ここでは、介護現場における生産性向上の正しい定義と基本的な考え方を解説します。

厚生労働省による定義 | 質の向上と職員の負担軽減は両輪

厚生労働省は、介護現場の生産性向上を「介護の価値を高めること」と定義しています。

具体的には、介護ロボットやICTなどのテクノロジーの活用や業務改善を通じて、職員の業務負担を軽減します。

こうして生み出された時間を、利用者とのコミュニケーションや個別ケアといった、本来最も重視すべき直接的な介護サービスに充てることが目的です。

この「負担軽減」と「質の向上」は、どちらか一方を優先するのではなく、車の両輪のように一体で進めるべきものとされています。

参考:介護分野における生産性向上ポータルサイト「介護分野における「生産性向上」とは?」

「介護は生産性がない」は誤解 | ムリ・ムダ・ムラ(3M)をなくす視点

「介護の仕事に生産性という言葉は馴染まない」という意見もありますが、これは誤解です。

介護現場の生産性向上とは、製造業の改善活動で知られる「3M(ムリ・ムダ・ムラ)」をなくす視点に他なりません。

介護現場における「3M」の具体例を次の表にまとめました。

| 3Mの要素 | 介護現場における具体例 |

|---|---|

| ムリ | ・1人の職員が複数の利用者を同時に介助している ・経験の浅い職員が一人で夜勤を担当している ・休憩時間を十分に取れずに連続して勤務している などの「過度な負荷がかかる状態」 |

| ムダ | ・申し送りや記録のために事務所と現場を何度も往復する ・必要な備品を探したり、古い書類を探し出したりする ・同じ情報を複数の帳票に何度も転記する などの「価値を生まない作業」 |

| ムラ | ・職員によってケアの手順や記録の書き方が異なっている ・ベテランと新人職員の間で知識やスキルに大きな差がある ・シフトによって情報共有の量や質にばらつきがある などの「業務手順や品質のばらつきがある状態」 |

参考:介護分野における生産性向上ポータルサイト「介護分野における「生産性向上」とは?」

これら3Mを解消することで、職員の働きやすさと働きがいが向上し、結果として組織全体に好循環が生まれます。

直接的なケア(中核業務)と間接的な業務(周辺業務)の明確化

業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を見直すうえで「直接的なケア」(中核業務)と「間接的業務」(周辺業務)を明確に分ける考え方が役立ちます。

| 業務種類 | 内容 |

|---|---|

| 直接的なケア (中核業務) |

利用者との直接的なコミュニケーションや専門的な身体介護など、サービスの質に直結する重要な業務。 |

| 間接的業務 (周辺業務) |

記録作成、清掃・ベッドメイク、備品管理など、中核業務を支える間接的な業務。 |

参考:介護分野における生産性向上ポータルサイト「介護分野における「生産性向上」とは?」

介護現場における生産性向上とは、単に業務を早くこなしたりコストを削減したりすることではありません。

その本質は、記録作成や清掃といった間接的業務(周辺業務)のムリ・ムダ・ムラを排除し、職員の負担を軽減することにあります。

そうして生み出された貴重な時間を、利用者との対話や専門的な身体介助といった直接的なケア(中核業務)に再投資することで、介護サービスの質を高めていくのです。

これこそが、国が推進し、現場が実現すべき生産性向上の真の姿です。

なぜ今、介護現場で生産性向上が急務とされているのか?

多くの介護事業所にとって「生産性向上」は待ったなしの経営課題です。

この背景には、避けて通れない社会構造の変化と、組織のあり方に関する新たな考え方があります。

なぜ今、生産性向上がこれほど重要視されているのでしょうか。

ここでは、その理由を2つの側面から解説します。

社会構造の変化と人材不足

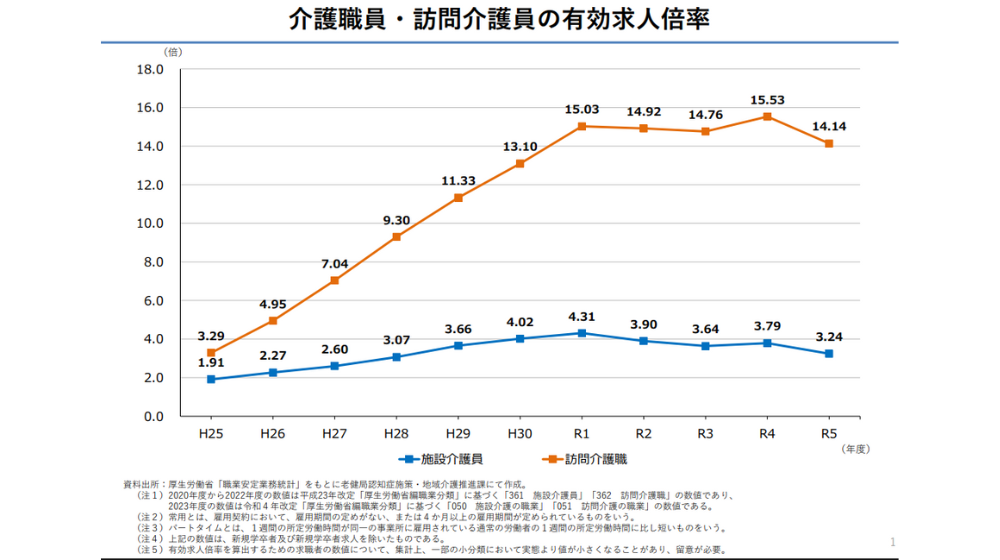

日本は、世界でも類をみない速さで人口減少と少子高齢化が進んでいます。特に介護分野への影響は大きく、サービスの需要が増え続ける一方で、担い手となる労働力は減少の一途をたどり、多くの事業所が深刻な人材不足に直面しています。次にある有効求人倍率の高さを見ても、施設介護職員・訪問介護職員の確保が極めて困難な状況であることは明らかです。

出典:厚生労働省「訪問介護事業への支援について(報告)」

この状況では、限られた人材で質の高いサービスを提供し続けなければなりません。そのためには、職員一人ひとりの業務負担を軽減し、専門性を最大限に活かせる働き方を実現することが不可欠です。生産性向上は、この困難な課題を解決するための、最も有効な手段の1つです。

人的資本経営への転換

人材を単なる「コスト」ではなく、組織の「資産」として捉え、一人ひとりの成長を支援することで、新たな価値を生み出すという考え方です。

職員が「働きがい」を感じ、利用者との関わりに集中できる環境を整えることが、離職率の低下や採用率の向上につながります。

【厚生労働省】生産性向上ガイドラインで示された7つの取り組み

生産性向上と一口に言っても、何から手をつければよいか、わからない方も多いでしょう。

そこで道しるべとなるのが、厚生労働省が公開している『介護分野における生産性向上ガイドライン』です。

ここでは、このガイドラインで示されている具体的な7つの取り組みについて、わかりやすく解説します。

- 職場環境の整備

- 業務の明確化と役割分担

- 手順書の作成

- 記録・報告様式の工夫

- 情報共有の工夫

- OJTの仕組みづくり

- 理念・行動指針の徹底

これらの取り組みを参考にして、自分の事業所に最適な改善策をみつけていきましょう。

1. 職場環境の整備

生産性向上の土台となるのが、職員が安全で効率的に働ける、職場環境ではないのでしょうか。

具体的には、5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)活動の徹底や、備品配置の見直しによる動線の最適化です。

無駄な移動や物を探す時間をなくすことで、職員の身体的な負担を軽減し、本来の直接的なケアに集中できる時間を生み出します。

快適な職場環境は、職員のモチベーション向上にも直結します。

2. 業務の明確化と役割分担

職員一人ひとりの業務内容と責任範囲を明確にすることも重要です。

誰が何をすべきかがはっきりすれば、業務の重複や抜け漏れを防げます。

さらに、介護福祉士などの専門職がケアに集中できるよう、記録や清掃といった周辺業務を介護助手に任せる「タスクシフト・タスクシェア」も有効な手段です。

これにより、チーム全体の専門性が高まり、サービスの質の向上につながります。

3. 手順書の作成

業務の手順が個人の経験や勘に頼っていると、品質に「ムラ」が生じやすくなります。

誰が担当しても一定の質を担保できるよう、業務ごとの手順書(マニュアル)を作成し、標準化を図ることが大切です。

手順書があれば新人教育もスムーズに進み、業務の属人化を防ぐことができます。

4. 記録・報告様式の工夫

日々の記録や報告は介護現場の重要業務ですが、複雑な様式は職員の負担になります。

重複する項目をなくしたり、チェックボックス形式を導入したりするなど、誰でも簡潔に記入できる様式に見直しましょう。

様式を工夫するだけで、記録にかかる時間を大幅に短縮できます。

5. 情報共有の工夫

迅速で正確な情報共有は、質の高いチームケアの基本です。

しかし、申し送りノートへの記入や朝礼での口頭伝達だけでは、情報がリアルタイムに伝わらないこともあります。

ICT(情報通信技術)を活用した介護ソフトやインカムを導入すれば、職員間で必要な情報を即座に共有でき、対応のスピードと正確性が格段に向上します。

6. OJTの仕組みづくり

OJT(On-the-Job Training)とは、実務を通して業務を学ぶ教育手法です。

新人職員が早期に戦力となり、安心して働けるように、体系的なOJTの仕組みを構築することが求められます。

教育担当者を決め、計画的に指導を行うことで、新人職員の不安を解消し、早期離職の防止にもつながります。

7. 理念・行動指針の徹底

事業所の理念や目指すケアの姿を全職員で共有し、日々の行動指針として実践することが最も重要な取り組みです。

職員が「何のために働くのか」という目的意識を共有することで、自律的な判断や行動が促されます。

これこそが、職員一人ひとりのモチベーションと働きがいを高め、組織全体の生産性向上の原動力となるでしょう。

このように、生産性向上には多様な取り組み方があります。

まずは、自分の事業所で最も課題と感じている点や、すぐに着手できそうな取り組みから検討してみてはいかがでしょうか。

【重要】生産性向上は加算取得の必須要件へ

2024年度の介護報酬改定で、生産性向上は加算の算定要件に組み込まれ、事業運営上、避けては通れない必須の取り組みとなりました。

ただし、その仕組みはサービス種別によって異なります。

ここでは、基本的な共通点と、サービス形態ごとの特徴について整理します。

「新・処遇改善加算」で生産性向上が必須要件に

最も重要な変更点は、2024年6月から一本化された「介護職員等処遇改善加算」です。

この新加算の算定要件である「職場環境等要件」の中で、施設系・在宅系を問わず、生産性向上のための取り組みが必須となりました。

特に、より高い加算率である上位区分(加算Ⅰ・Ⅱ)を取得するためには、生産性向上の分野で複数の具体的な取り組みを行うことが求められます。

職員の給与に直結するこの加算の仕組みにより、生産性向上は事業所にとって待ったなしの経営課題となったのです。

【施設系サービス対象】「生産性向上推進体制加算」で更なる評価

上記の必須要件に加え、施設系サービス(特養・老健など)には、生産性向上の取り組みをさらに直接的に評価するインセンティブとして『生産性向上推進体制加算』が新設されました。

これは、いわば積極的な事業所に対する「ご褒美」です。

この加算を取得するには、生産性向上委員会の設置、ICTの活用、そして年に1回の「生産性向上推進体制加算実績報告システム」へのデータ提出などが主な要件となります。

介護の生産性向上を実現する5つのメリット

生産性向上の取り組みは、一見すると手間やコストがかかるように思えますが、その先には経営者・職員・利用者それぞれに計り知れないメリットがあります。

具体的には、次の5つのメリットが期待できます。

- 【経営者側】コスト削減と収益改善につながる

- 【職員側】心身の負担が軽減し、専門性を発揮できる

- 【利用者側】ケアの質が向上し、満足度が高まる

- 採用活動で有利になり、人材確保につながる

- 職員のエンゲージメントが向上し、離職率が低下する

それぞれ解説します。

【経営者側】コスト削減と収益改善につながる

業務の「ムリ・ムダ・ムラ」をなくすことは、そのまま事業所の経営改善に直結します。

例えば、不要な残業時間を削減できれば人件費という固定費を圧縮できます。

また、業務効率が上がることで、より多くの利用者を受け入れる体制が整い、稼働率の向上も見込めるでしょう。

さらに、先述の『生産性向上推進体制加算』などを取得すれば、直接的な収益アップにもつながります。

【職員側】心身の負担が軽減し、専門性を発揮できる

介護ソフトの導入で記録業務が楽になったり、介護ロボットの活用で身体的な負担が減ったりと、生産性向上は職員の心身の負担を大きく軽減します。

そして、雑務から解放された職員は、利用者一人ひとりと向き合う時間や、専門的なケアを計画・実践する時間をより多く確保できます。

これは、介護という専門職としての「働きがい」にもつながる重要なメリットです。

【利用者側】ケアの質が向上し、満足度が高まる

生産性向上の最終的な目的は、利用者へのケアの質を高めることです。

職員に時間的・精神的な余裕が生まれることで、これまで以上に丁寧で個別性の高いケアを提供できます。

職員が直接的なケア(中核業務)に集中できる時間が増えることで、利用者の小さな変化にも気づきやすくなり、個別性を尊重したケアが実現します。

結果として、利用者本人とその家族の満足度向上に直結するでしょう。

採用活動で有利になり、人材確保につながる

深刻な人材不足のなか、生産性向上への取り組みは、採用活動における最大のアピールポイントとなります。

「最新のICTや介護ロボットを積極的に導入している」

「残業が少なく働きやすい」

などの職場環境は、求職者にとって非常に魅力的です。

国が介護職員の処遇改善を推進するなか、働きやすい環境を整えることは、他施設との差別化を図るうえで不可欠です。

優秀な人材を確保するための重要な経営戦略といえるでしょう。

職員のエンゲージメントが向上し、離職率が低下する

職員の負担軽減と専門性の尊重は、職員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高める効果があります。

「この事業所は私たちのことを大切にしている」という実感が、組織への愛着と信頼を育み、離職率の低下につながるのです。

さらに、生産性向上委員会などを通じて現場の意見が業務改善に反映される体験は、組織への帰属意識を強め、人材の定着率向上に貢献します。

【事例紹介】介護現場における生産性向上の具体的な取り組み

理論や方法はわかっても「他の施設では、具体的にどのように成功しているのか」を知りたい方は多いでしょう。

ここでは、厚生労働省の資料などを参考に、介護現場における生産性向上の具体的な取り組み事例を7つのカテゴリーに分けて紹介します。

自分の事業所に応用できるヒントがみつかるはずです。

①【ICT化】介護ソフト・アプリ導入による記録・情報共有の効率化

手書きの介護記録と事務所PCへの転記作業は、多くの事業所で二度手間となり、現場に大きな負担をかけています。

富山県の「リハ・ハウス来夢」では、紙での記録業務やバイタル測定の記録に時間がかかり、職員が本来のケアに集中できないという課題を抱えていました。

この問題を解決するために導入したのが、介護ソフト「ファーストケア」とBluetooth対応の医療機器です。

テンプレート機能を活用した記録入力の効率化とバイタル測定値の自動連携により、看護職・機能訓練指導員の業務時間を1日あたり約60分削減することに成功しました。

「これなら使いやすい」と現場からも好評で、ICTへの苦手意識も払拭されました。

こうして生み出された時間を活用し、より質の高いケアを実現しています。

詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

関連記事:ファーストケア導入事例「リハ・ハウス来夢様(富山県)」

②【ロボット活用】移乗支援・見守りロボットによる身体的負担の軽減

移乗介助と並び、夜間の定時巡視も職員の身体的・精神的負担が大きい業務です。

これらの課題に対し、介護ロボットの活用は大きな効果をもたらします。

社会福祉法人吉祥会 寒川ホームでは、職員の腰痛対策としてパワードスーツを導入。

この導入により、職員の身体的負担と介助への苦手意識が軽減されました。

結果として、利用者のペースに合わせた丁寧な介助が可能になり、ケアの質の向上にもつながっています。

また、株式会社アズパートナーズのアズハイム練馬ガーデンでは、1日に5時間もかかっていた夜間の定時巡視を課題と捉え、睡眠状態を把握できる見守り支援システムを導入。

導入後、定時巡視業務そのものを無くし、巡視時間を0時間に削減しました。

利用者の睡眠を妨げることがなくなり、職員は「覚醒した時だけ訪室する」という効率的で質の高いケアを実現しています。

参考:厚生労働省「介護サービス事業(施設サービス分)における生産性向上に資するガイドライン令和2年度版(事例16・事例19)」

③【業務改善】5S活動やムダの洗い出しによる時間創出

生産性向上の第一歩は、身近な環境整備からはじまります。

福祉のひろば(訪問入浴介護)では、定期的な職場環境の見直しがなく、昔ながらのやり方を踏襲していたため業務の非効率が生じていました。

そこで「5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)」の考え方を全職員で学び、入浴車や事務所内の不要なものを洗い出す活動を実施。

5S活動を組織内に根付かせたことで、入浴準備・後片付けの時間が短縮され、その時間をサービス後の利用者や家族とのコミュニケーションに充てられるようになりました。

参考:厚生労働省「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン 改訂版(事例-04)」

④【情報共有】インカム活用によるリアルタイムな連携体制の構築

従来のPHSや電話では1対1の通話しかできず、緊急時の応援要請や情報共有に遅れが生じがちでした。

社会福祉法人孝徳会 サポートセンター門司では、職員を探す時間や申し送りが業務の大きな割合を占めていたため、インカムを導入。

導入後、職員間の連携がスムーズになり、困ったときにすぐ助けが呼べる体制ができました。

また、社会福祉法人ウエル千寿会 特別養護老人ホーム萩の風でも、ショートステイ利用者の送迎時の申し送りにインカムを活用。

リアルタイムに多職種間で情報共有が可能になり、送迎スケジュールの遅延が改善されました。

施設イベントや、消防訓練でもインカムが活用されています。

参考:厚生労働省「介護サービス事業(施設サービス分)における生産性向上に資するガイドライン令和2年度版(事例38・事例42)」

⑤【役割分担】介護助手や元気な高齢者の活用によるタスクシフト

介護職員が清掃・配膳・見守りといった周辺業務に追われ、専門性を発揮できないのは大きな機会損失です。

社会福祉法人孝徳会 サポートセンター門司では、繁忙期に介護職員の負担が大きいという課題に対し、シルバー人材(元気な高齢者)を活用。

業務を洗い出し「配膳」や「見守り」といった業務を切り出して任せるタスクシフトを実施しました。

この役割分担の見直しにより、介護職員は専門的なケアに集中でき、介護事故のリスク減少という成果につながっています。

また、社会福祉法人春秋会 好日苑大里の郷では、介護助手の活用とICT・介護ロボットを組み合わせることで、人員配置を2.87:1へと最適化することにも成功しています。

参考:厚生労働省「介護サービス事業(施設サービス分)における生産性向上に資するガイドライン令和2年度版(事例09・事例23)」

⑥【文書業務】マニュアルの電子化や帳票類の簡素化

紙ベースの記録やマニュアルは、更新や共有が難しく、業務の属人化や非効率を招く原因です。

アースサポート株式会社 アースサポート塩釜では、帳票記入の手順や内容が職員の裁量に委ねられ、作成時間にばらつきが生じていました。

この課題に対し、記入方法をマニュアル化し「良い例」「悪い例」を並べて提示することで、目指すべき記録の質を明確化。

この結果、重複していた記録項目の転記がスムーズになり、職員による品質のムラもなくなりました。

文書業務の標準化や帳票類の簡素化は、記録にかかる時間を削減し、本来のケア業務に集中するための重要な取り組みです。

参考:厚生労働省「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン 改訂版(事例-22)」

⑦【理念・人材育成】研修を通じた理念浸透と専門スキル向上

生産性向上を組織文化として根付かせるためには、理念の浸透と継続的な人材育成が不可欠です。

社会福祉法人善光会 フロース東糀谷では、固定概念が強く現場の価値観と経営ビジョンに乖離があるという課題に対し、理念研修を定期的に実施しました。

研修ではケーススタディを通じて、職員自らが法人のビジョンを自身の業務にどう落とし込むかを考える機会を提供。

これにより、職員の当事者意識を高めることに成功しました。

一方、医療法人地塩会 介護老人保健施設 夢の里では、職員の腰痛対策としてノーリフティングケアの研修を開催。

外部講師による専門的な指導で職員の意識改革とスキル向上を図り、86%の職員が腰痛軽減を実感するという大きな成果を上げています。

参考:厚生労働省「介護サービス事業(施設サービス分)における生産性向上に資するガイドライン令和2年度版(事例50・事例53)」

介護の生産性向上に活用できる補助金・助成金制度

生産性向上のためにICTや介護ロボットの導入が有効と分かっていても、やはり気になるのが導入コストです。

しかし、国や自治体もコスト課題に貢献するため、さまざまな補助金・助成金制度を用意しています。

ここでは、介護事業所が活用しやすい代表的な制度を2つ紹介します。

- 介護テクノロジー導入支援事業

- 介護人材確保・職場環境改善等事業

これらの制度を活用することで、生産性向上に必要な初期投資の負担を軽減できます。

介護テクノロジー導入支援事業

「介護テクノロジー導入支援事業」は、ICT機器や介護ロボットの導入を直接支援する、心強い制度です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 補助上限額 | ICT機器:最大250万円 介護ロボット:最大1,000万円 |

| 補助率 | 原則:費用の2分の1 外部専門家支援あり:4分の3 |

| 対象機器 | 介護記録ソフト・インカム・タブレット・見守りセンサーなど |

参考:厚生労働省「介護テクノロジー導入支援事業(地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分))」「テクノロジー等を活用した介護現場における生産性向上の重要性とその施策について」

この制度の特徴は、単に機器を導入するだけでなく、専門家による業務分析やコンサルティング費用(最大45万円)も補助対象となる点です。

まさに「業務の可視化」と「一体的な業務改善」を支援する、生産性向上に直結した制度といえます。

※介護ソフト導入に活用できる補助金について、より詳しく知りたい方は、次の関連記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】介護ソフト補助金【最新】制度の種類・申請方法・採択ポイントまで徹底解説

介護人材確保・職場環境改善等事業

「介護人材確保・職場環境改善等事業」は、幅広い用途に活用できる点が大きな特徴です。

| 支援額 | 介護報酬総額にサービスごとの交付率を乗じた額を補助 |

|---|---|

| 用途 | 賃金引き上げ・介護助手雇用・研修費用・業務負担軽減など |

参考:厚生労働省「令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について」

申請要件には「業務の洗い出しと見える化」や「役割分担の明確化」など、生産性向上の取り組みと直結する項目が含まれています。

この補助金の申請準備を進めることで、処遇改善加算の「職場環境等要件」もクリアできるため、一石二鳥の制度といえるでしょう。

現在は受付を終了していますが、今後も継続されるか注目されています。

これらの補助金を活用することで、初期投資の負担を大幅に軽減できるだけでなく、国が推進する「生産性向上」や「職場環境改善」をスムーズに進められます。

加算の取得と補助金の活用を組み合わせて、経営戦略の幅を広げましょう。

失敗しない!介護の生産性向上を法人・施設で進める5つのステップ

ここまで生産性向上の重要性や具体的な手法を解説してきましたが「理論は理解できても、具体的に何からはじめ、どう進めればよいのか」と悩んでいる方も多いでしょう。

ここでは、生産性向上の取り組みを確実に成功させるための、5つの具体的ステップを紹介します。

- STEP1:現状の業務フローを可視化し、課題を洗い出す

- STEP2:生産性向上委員会を設置し、推進体制を整える

- STEP3:具体的な目標(KGI/KPI)と計画を策定する

- STEP4:職員への丁寧な説明と研修で協力を得る(スモールスタート)

- STEP5:効果測定と評価をおこない、継続的に改善する(PDCA)

このステップに沿って取り組むことで、着実に成果を生み出すことができます。

また、厚生労働省が提供する「介護分野における生産性向上e-ラーニング」も併せて活用すると、理解がさらに深まります。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

STEP1:現状の業務フローを可視化し、課題を洗い出す

最初のステップは、現状を正確に把握することです。

思い込みや感覚ではなく、客観的な事実に基づいて課題を特定します。

まずは業務の棚卸しをおこない、全職員へヒアリングを実施しましょう。

「業務時間見える化ツール」などを活用して、誰がどの業務にどれだけ時間を使っているかを可視化することも有効です。

これまで気づかなかった「ムリ・ムダ・ムラ」が明確になります。

参考:厚生労働省「介護分野における生産性向上e-ラーニング」「介護サービス事業(施設サービス分)における生産性向上に資するガイドライン令和2年度版」「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン 改訂版」

STEP2:生産性向上委員会を設置し、推進体制を整える

課題が洗い出せたら、次に「誰が推進するのか」を決めます。

生産性向上は、経営層のトップダウンだけでも、現場任せのボトムアップだけでも成功しません。

管理者・現場リーダー、ICTに詳しい若手職員など、さまざまな立場のメンバーで構成される「生産性向上委員会」を設置しましょう。

この委員会がエンジンとなり、現場と経営層の橋渡しをしながら、全社的な取り組みとして推進していく体制を整えます。

参考:公益財団法人 介護労働安定センター「生産性向上のための委員会と生産性向上推進体制加算解説資料」

STEP3:具体的な目標(KGI/KPI)と計画を策定する

次に、具体的なゴールを設定します。

例えば「職員の定着率向上(KGI:最終目標)」のために「残業時間を月平均10%削減する(KPI:中間目標)」といった、測定可能な目標を立てることが重要です。

目標が決まったら「いつまでに」「誰が」「何を」「どのように」進めるのかを具体的に計画に落とし込みます。

この実行計画は、今後の活動における明確な道標となります。

参考:厚生労働省「テクノロジー等を活用した介護現場における生産性向上の重要性とその施策について」

参考:デジタル庁「介護現場の生産性向上に関するダッシュボード」「データの定義:介護現場の生産性向上に関するダッシュボード」

STEP4:職員への丁寧な説明と研修で協力を得る(スモールスタート)

新たなツールの導入や業務フローの変更は、現場の職員にとって大きな変化です。

取り組みの必要性や、職員の負担がどう減るのか、ケアの質がどうよくなるのかといった目的とメリットをわかりやすく説明しましょう。

また、特定のチームや業務から試験的にはじめる「スモールスタート」を心がけてください。

小さな成功事例を作ると、他の職員の納得感も得やすくなります。

STEP5:効果測定と評価をおこない、継続的に改善する(PDCA)

生産性向上の取り組みは、一度実施して終わりではありません。

STEP3で設定した目標(KPI)が達成できたか、定期的に効果を測定・評価しましょう。

計画通りに進まなかった場合は、その原因を分析し、改善策を検討します。

このPlan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)のPDCAサイクルを回し続けることで、取り組みは形骸化せず、事業所の文化として定着していくでしょう。

参考:介護分野における生産性向上ポータルサイト「介護分野における「生産性向上」とは?」

参考:厚生労働省「テクノロジー等を活用した介護現場における生産性向上の重要性とその施策について」

参考:デジタル庁「介護現場の生産性向上に関するダッシュボード」「データの定義:介護現場の生産性向上に関するダッシュボード」

以上の5ステップは、生産性向上を確実に成功させるための基本プロセスです。

ただし、実際に取り組む際には「サービスの質を本当に維持できるのか」「職員から反対の声が上がったらどうすればよいか」といった具体的な疑問や不安が生じるでしょう。

次は、こうした疑問に関する解決方法をお伝えします。

【QAセクション】介護の生産性向上に関するよくある質問

生産性向上を進めるうえで、多くの施設長や管理者が抱える疑問についてQ&A形式で答えします。

現場で直面しがちな課題へのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

- Q1. 生産性向上委員会の設置は義務ですか?

-

すべての事業所に法律で定められた義務ではありません。

しかし、以下の場合に委員会の設置と定期的な開催が必須の要件となっています。【生産性向上推進体制加算を算定する場合】

2024年度に新設された『生産性向上推進体制加算』の算定要件。ただし、3年間の経過措置が設けられています。【介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件として】

2024年度に一本化された『介護職員等処遇改善加算』の職場環境等要件。「生産性向上」の項目で業務改善活動の体制構築(委員会設置等)が求められています。2025年度(令和7年度)以降、要件がより厳格化される予定です。【実質的な義務化の流れ】

処遇改善加算は多くの事業所が取得している基本的な加算。生産性向上の取り組みが職場環境等要件に組み込まれることで、実質的に委員会設置が「義務」に近い状況です。

- Q2. サービスの質を落とさずに生産性を上げるにはどうすればいいですか?

-

この記事で解説したとおり、介護における生産性向上の最終目的は「サービスの質の向上」にあります。

記録や清掃といった間接的業務(周辺業務)を効率化し、それによって生まれた時間と労力を、利用者との対話や個別ケアといった、直接的なケア(中核業務)に振り分けることが基本です。

大切なのは、現場の職員を交えて「どの業務を効率化すれば、より良いケアにつながるか」を議論することです。

チーム全体で改善を進めることで、質の向上と生産性の両立が実現できるでしょう。

- Q3. 職員から「仕事がなくなるのでは」と反対されたらどうしますか?

-

職員の方々の不安は、当然の反応です。

まずはその気持ちに寄り添い、丁寧に対話することが最も重要です。

「生産性向上の目的は「職員を減らすこと」ではなく「職員の負担を減らすこと」と明確に伝えましょう。

そして、改善プロセスに職員を巻き込み、一緒に考えてもらうことが必要です。

職員も当事者として関わることで、不安は期待へと変わっていきます。

【まとめ】介護現場の生産性向上で職場環境と介護の質を両立させる

この記事では、介護現場における生産性向上の本質から、国の最新動向、具体的な取り組み事例、そして成功に導くための5つのステップまでを網羅的に解説しました。

生産性向上は、単なる業務効率化ではありません。

深刻化する人材不足という大きな課題を乗り越え、職員が働きがいを感じられる職場環境を整え、そして何よりも利用者へのケアの質を高めるための、極めて重要な経営戦略です。

2024年度の報酬改定で示された国の本気度からも、この取り組みが介護の未来を左右することは間違いありません。

この記事で得た知識を基に、まずは自施設の課題を洗い出すことから、その第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。