記事公開日

介護DXとは?今さら聞けない基本からメリット・国の補助金まで徹底解説

「人手不足が解消しない」「職員が次々と辞めていく」…そのような深刻な悩みを抱えていませんか。

その解決策が、デジタル技術で介護現場の働き方を変える『介護DX』です。

介護DXは、単にITツールを導入するだけではありません。

記録業務などの負担を根本から見直し、職員が本来のケアに集中できる環境をつくる「経営変革」そのものです。

この記事では、その介護DXの本質を、専門用語を使わずに基礎から徹底解説。

メリットや国の補助金制度まで、この記事1つでDXの全体像がわかります。

- 人手不足や職員の離職に、本気で対策を打ちたい

- 山積みの記録業務から、職員の負担を減らしたい

- DXに興味はあるが、何からはじめればよいかわからない

このような悩みを抱えている介護事業所の方は、ぜひ最後までご覧ください。

【超入門】介護DXとは?言葉の意味から理解しよう

介護業界でも耳にするようになった「介護DX」。

しかし、

- 「DXって何?」

- 「ICTとどう違うの?」

- 「なぜ今そんなに重要なの?」

などと疑問を持つ方も少なくありません。

ここでは、DXの読み方や基本的な意味・ICTとの違い、そしてなぜ今、介護業界でDXが注目されているのかを順に整理していきます。

- DXの正しい読み方と意味を理解する

- DXとICTの違いを明確にする

- 国や社会が介護DXを推進する理由を知る

これらを理解すれば、介護DXの全体像がスッキリと見えてくるはずです。

それでは、一つずつ詳しく解説します。

DXの読み方と基本的な意味

DXは「ディーエックス」と読み、「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略称です。

デジタルトランスフォーメーションは、日本語で「デジタルによる変革」と訳されます。

ここで重要なのは、単にデジタル技術やITツールを導入する「デジタル化」とは一線を画すという点です。

多くの方が、「DXとは、これまで紙でおこなっていた業務をパソコンやタブレットに置き換えることだろう」とお考えかもしれません。

しかし、それはDXのほんの一部に過ぎません。

介護DXの本質は「デジタル技術を活用して、日々の業務プロセス・事業所職員の働き方・利用者やご家族へのサービス提供のあり方そのものを、根本からよりよく変革していくこと」にあります。

例えば、手書きの介護記録をタブレット入力に変えることは「デジタル化」です。

しかし、介護DXが目指すのはその先です。

タブレットで入力・蓄積された膨大なデータを分析し、

「利用者一人ひとりの状態変化を予測して先回りのケアを提供する」

「記録の手間が減って空いた時間を使って、職員のスキルアップ研修をおこなう」

などといった、組織全体の新しい価値創造につなげる取り組みこそが、介護DXです。

「ICT」「DX」との決定的な違い

DXと似た言葉に「ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)」があります。

この2つはしばしば混同されますが、意味する範囲は大きく異なります。

| 用語 | 意味 | 目的 |

|---|---|---|

| ICT | 情報をデジタル化し、業務を効率化するための「手段」 | 業務を便利にすること |

| DX | ICTなどの技術を活用し、組織や働き方を根本から「変革」すること | 新しい価値を生み出すこと |

例えば、職員の勤務表を紙からExcelに変えるのはICTの導入。

しかし、そのデータを分析して「夜勤体制を見直し、職員の負担を減らす」といった改革を進めるのはDXです。

DXとは単なるツール導入ではなく、組織全体の仕組みを見直すことと考えると理解しやすいでしょう。

また、介護業界ではICTの導入が進んでも、その先の「DX」まで到達していない事業所が多く存在します。

国が「介護DXの推進」を強く訴える背景には、単なるデジタル化では現場の根本的な課題(人手不足・情報共有・離職率)を解決できないという現実があるのです。

なぜ今「介護業界のDX(介護DX)」が重要視されるのか

なぜ今、これほどまでに介護業界でDXが重要視されているのでしょうか。

これには、介護事業所の経営を揺るがす、避けては通れない3つの社会的背景があります。

①深刻化する人手不足

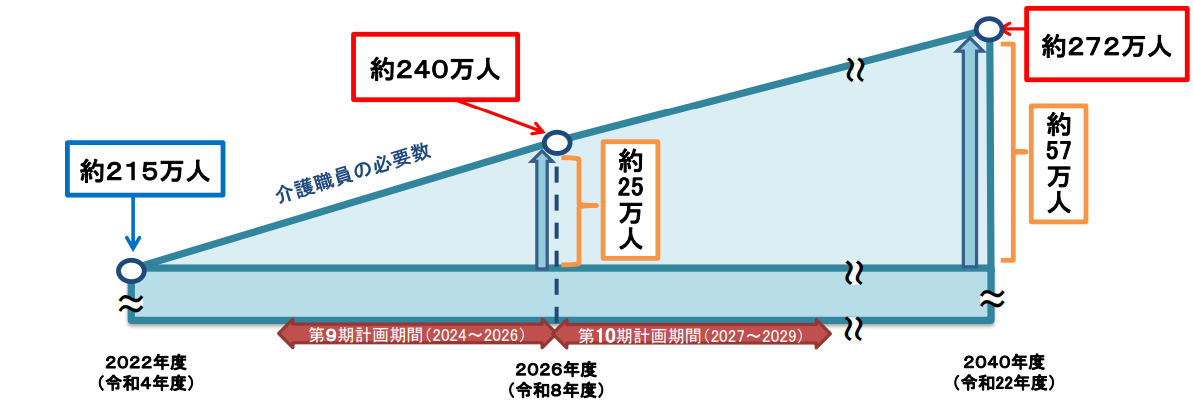

参考:厚生労働省「介護人材確保の現状について(令和7年5月9日)」

日本の介護現場では、慢性的な人手不足が続いています。

厚生労働省の推計によると、2022年度時点で約215万人だった介護職員は、2026年度には約240万人、2040年度には約272万人が必要になると見込まれています。

つまり、わずか4年で約25万人、20年後には約57万人の新たな介護人材が必要になるという計算です。

しかし、実際の採用状況はそれに追いついておらず、このままでは現場の人員確保がますます難しくなります。

限られた職員で質の高いケアを維持していくためには、業務の効率化と生産性向上の両立が欠かせません。

そこで重要となるのが「介護DX」です。

介護DXの導入により、記録や請求、情報共有などの時間を大幅に短縮でき、職員が「人にしかできないケア」に集中できるようになります。

介護DXは人手不足を補うだけでなく、介護の質と働きやすさを両立させるための現実的な解決策です。

②2025年問題と生産性向上の必要性

2025年を迎えた今、介護業界はかつてない転換期に立たされています。

団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となり、国民のおよそ5人に1人が後期高齢者という「超高齢社会」が現実となりました。

介護サービスの需要が爆発的に増加する一方で、生産年齢人口は減少の一途をたどっています。

結果として、1人の介護職員が担当する業務量は年々膨れ上がり、

「人手が足りない」

「休みが取れない」

「書類が追いつかない」

などといった声が日常化しています。

この構造的な問題は、もはや個々の努力だけでは解決できません。

限られた人材で質の高いケアを提供し続けるためには、「生産性の向上」が避けて通れない課題です。

そのための最も現実的で効果的な手段が、介護DX(デジタルトランスフォーメーション)です。

紙やExcelでおこなっていた作業を介護ソフトなどで、情報を一元管理することで、請求・記録・計画書作成などの業務を大幅に短縮できます。

さらに、データを活用して職員配置を最適化したり、利用者の状態を可視化してケアプランを自動提案する仕組みを導入すれば、現場全体の生産性を飛躍的に高めることが可能です。

2025年問題を「危機」ではなく「変革のチャンス」と捉えられるかどうかが、これからの介護事業経営の分岐点となるでしょう。

参考:厚生労働省「我が国の人口について」

③国(厚生労働省)による政策推進

介護DXは今、国の重要政策として本格的に推進されています。

厚生労働省は「介護DXの加速化」を掲げ、2024年度からはじまった第9期介護保険事業計画(2024〜2026年度)のなかで、各自治体がDX推進の支援体制を整備するよう求めています。

この動きは2025年を経て、2026年度以降にかけても継続的に強化される見込みです。

実際に、国や自治体では次のような取り組みが進んでいます。

- 各地域で介護DXの相談・導入支援拠点が整備されつつある

- 自治体や委託団体が地域の実情に応じた相談対応を実施

- 経済産業省や日本医療研究開発機構(AMED)が介護DXを活用した現場改善・業務効率化の実証事業を実施

- 国や一部自治体で介護DX推進人材の育成事業を展開

- 都道府県単位の補助金制度によりソフト導入や機器整備を支援

参考:厚生労働省「介護情報基盤について」国民健康保険中央会「介護情報基盤ポータル」国立研究開発法人日本医療研究開発機構「令和6年度 「介護DXを利用した抜本的現場改善事業」に係る公募について」「令和7年度 「介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業【開発補助】」に係る公募について」

これらは単なる一過性の取り組みではなく、介護業務の標準化と科学的介護の定着を目指す、長期的な国家プロジェクトとして位置づけられています。

厚生労働省が進める「LIFE(科学的介護情報システム)」との連携も進み、介護現場で蓄積されたデータを活用して、エビデンス(根拠)に基づいたケアの提供を可能にしています。

さらに、2026年度以降は「介護情報基盤」の本格運用が予定されており、介護保険の事務処理システムの標準化も進行中です。

これにより、保険者(自治体)と介護事業所とのデジタル連携が強化され、全国レベルで統一されたデータ基盤のもと、より安全で効率的な情報共有が可能になる見通しです。

このように、介護DXは「先進的な事業所だけの取り組み」ではなく、すべての介護事業所が取り組むべき社会的課題になりました。

今こそ、国の支援を受けながら介護DXを自事業所に根付かせる絶好のタイミングです。

補助金や支援制度を活用し、国の方針に沿って動くことで、無理なく効果的に介護DXを進められます。

介護DXの推進は、国任せではなく、現場と行政がともに歩む「共創の段階」に入りました。

今はじめる一歩が、10年先の介護現場を左右するといっても過言ではありません。

介護DXがもたらす3つのメリット【職員・利用者・経営の視点から】

介護DXを導入すると、現場の“忙しさ”が減るだけでなく、働く人・利用者・経営者のすべてにメリットがあります。

単なるシステム化ではなく、「人が辞めない・利用者が安心できる・経営が続く」仕組みをつくることが目的です。

ここでは、次の3つの視点から介護DXの効果を整理します。

- 【事業所経営者】生産性向上と人材定着

- 【現場職員】業務負担の軽減と専門性の発揮

- 【利用者・家族】ケアの質の向上と安心感

それぞれの立場で、どのような変化が生まれるのかをみていきましょう。

【事業所経営者のメリット】生産性向上と人材の定着

経営者にとって、介護DXは事業所の未来を支える強力な経営戦略です。

そのメリットは、経営の根幹である「生産性の向上」と「人材の確保・定着」という2つの課題を解決できる点にあります。

情報をデジタル化して一元管理することで、書類の山に埋もれていた業務の無駄を徹底的に削減できます。

職員一人ひとりの生産性が上がり、人件費の最適化や新たな加算算定による収益向上も期待できるでしょう。

蓄積されたデータは、勘や経験だけに頼らない、客観的な経営判断の基盤となります。

また、介護DXによって働きやすい職場を実現できれば、人手不足が深刻化するなかでも、求職者から選ばれる事業所になるはずです。

職員の満足度が向上すれば離職率が低下し、人材の定着が進みます。

まさに介護DXは、人手不足という最大の経営課題に対する、最も効果的な解決策の1つなのです。

【現場職員のメリット】業務負担の軽減と専門性の発揮

介護DXの最大の恩恵を受けるのは、現場で利用者と向き合う職員です。

タブレットや音声入力を活用することで、記録時間を大幅に短縮し、手書きや転記の負担を減らせます。

また、申し送りやケア情報をリアルタイムで共有できるようになれば、「誰でも同じ水準のケアが提供できる」環境が整います。

属人的だった業務がチーム全体で支え合う仕組みへと変わり、若手職員の育成にも効果的です。

事務作業に追われる時間が減ることで、職員本来の専門性である「ケアの質」を磨く時間が生まれます。

結果として、やりがいの向上や離職防止にもつながるでしょう。

【利用者・家族のメリット】ケアの質の向上と安心感

介護DXによって業務が効率化されると、利用者や家族にも確かなメリットが生まれます。

職員がデジタルツールを活用して利用者情報を即座に確認できるため、体調変化や生活リズムへの対応が迅速になります。

さらに、LIFE(科学的介護情報システム)などのデータ活用によって、「その人に合ったケア」を科学的に分析し、最適化することができます。

これにより、利用者一人ひとりに寄り添ったケアプランが作成され、家族も安心して任せられる環境が整います。

介護DXは、決して介護を機械任せにするものではありません。

むしろ、テクノロジーの力で生まれた時間と心の余裕によって、職員が改めて利用者に真摯に向き合い、より質の高いケアに集中できる環境を整える取り組みなのです。

『テクノロジーの力で「温かい介護」を支える』

これこそが、介護DXがもたらす本当の価値です。

介護DX導入の現実|よくある課題と進まない理由

介護DXの必要性は理解していても、「実際に導入しようとすると壁にぶつかる」という声は少なくありません。

理想と現実のギャップを感じながら、DXが“言葉だけ”で止まってしまっている事業所も多いのが現状です。

介護DXが進まない主な理由は、次の3つです。

- ①導入コストや費用対効果への不安

- ②職員のITリテラシー格差

- ③セキュリティと個人情報保護への懸念

これらの課題は、どの事業所でも共通して起こりうるものです。

それぞれの課題と、どのように解決していけるのかを解説します。

① 導入コストや費用対効果への不安

介護事業所の多くがまず悩むのが、「費用をかける価値があるのか」という点です。

システムや機器の導入には初期投資が必要で、月額の運用費も発生します。

「せっかく導入しても、現場で使いこなせなかったら意味がない」「結局、職員の負担が増えるだけでは?」という不安から、導入をためらうケースも少なくありません。

しかし、介護DXは“コスト削減のための投資”です。

紙やExcelでの転記作業がなくなれば、1人あたりの事務時間が大幅に削減され、人件費や残業代の抑制にもつながります。

また、正確なデータをもとに経営判断をおこなえるようになれば、加算の取得や稼働率向上などの形で、投資を回収できる仕組みが整います。

② 職員のITリテラシー格差

もう1つの大きな課題が、職員間でのITリテラシー(情報を理解し、正しく活用する力)の差です。

「パソコンが苦手」「タブレットを触ったことがない」という職員もいれば、デジタル機器に慣れている職員もいます。

このように、経験や得意分野に違いがあることが、介護DX導入を難しくしている一因となっています。

この課題を乗り越えるには、ツール選びと伴走サポートです。

直感的に操作できるシステムを選び、導入後もメーカーやベンダーが現場に寄り添ってサポートする体制があるかどうかが重要です。

ITに不慣れな職員でも「これなら使える」と感じられる環境づくりが、介護DXを定着させるために欠かせません。

③ セキュリティと個人情報保護への懸念

介護現場では、利用者の医療情報や家族情報など、極めて機密性の高い個人情報を扱います。

そのため、「データをクラウド上に預けるのは不安」「もし情報漏えいが起きたらどうするのか」といった声があるのも自然なことです。

しかし、実際には多くの介護ソフトやアプリがセキュリティ対策を強化しており、通信の暗号化・アクセス権限の制御・自動バックアップなど、紙よりも安全性の高い仕組みを備えています。

特に、厚生労働省が公表している「介護保険システム標準仕様書」や「介護情報基盤整備について」では、標準仕様・標準APIに基づいたシステム開発と、セキュリティ要件の遵守が明確に示されています。

こうした基準を満たしたシステムを導入することで、データ通信や情報共有を安全におこなえる環境が整います。

介護DX導入にあたっては、不安を理由に立ち止まるよりも、まずは信頼できるベンダーのセキュリティ対応を確認しながら、小規模な導入から試すことが重要です。

安全性を確保しつつ、自事業所に最適な介護DXの形を少しずつ育てていきましょう。

介護DXで何ができる?具体的なツールと成功事例

「介護DXが重要なのはわかったけれど、具体的に何をすればいいのかイメージが湧かない」

そう感じるのは当然です。

介護DXの実現には、自事業所の課題に合った適切なツールを選ぶことが欠かせません。

ここでは、介護現場で実際に活用されている代表的なツールを業務別に紹介します。

また、「うちのような小規模の事業所でも成功できるのか」という不安を払拭するために、実際の成功事例もあわせて紹介します。

自事業所での活用シーンを想像しながらご覧ください。

【業務別】主な介護DXツール・システムの種類

介護DXのツールは、従来の紙や手作業中心だった業務をデジタル化し、職員の負担を軽減することが目的です。

ここでは記録・見守り・情報共有の3つの業務領域に分けて、代表的な介護DXツールを弊社製品サービスも含めて紹介します。

記録業務:介護記録ソフトとモバイル記録

介護DXの中核となるのが「記録業務」の効率化です。

日々の記録・請求・計画書作成など、最も時間を取られる業務をデジタル化することで、転記ミスの削減や残業時間の短縮が実現します。

ここでは、介護記録ソフトやモバイル入力を活用した代表的なDXツールを紹介します。

【オールインワン型介護ソフト】

介護記録・請求・計画書を一元管理できる介護ソフトが主流です。

介護ソフト「ファーストケア」は請求・記録・計画書作成を1つに統合しており、情報が自動連携されるため二重入力をなくせます。

LIFE対応やケアプランデータ連携など最新制度にも標準対応しており、複数のソフトを使い分ける必要がありません。

【モバイル記録】(タブレット/スマートフォン)

タブレットを活用した「ファーストケア・ポータブル」は現場での介護記録をリアルタイムに入力し、事務所での転記作業を削減します。

カスタマイズ可能な定型文の登録や音声入力、写真記録など多彩な機能で効率化を実現でき、看護職や機能訓練指導員の業務時間を1日あたり約60分削減した事例もあります。

【バイタル計測機器との連携】

Bluetooth対応の血圧計や体温計を使えば、測定値が自動で記録アプリに送られます。

富山県の施設では、日本精密測器社(NISSEI)の医療機器と連動させることでバイタル測定の時間を短縮。

生み出された時間を、より質の高いケアに充てています。

見守り業務:センサー・カメラ・ナースコール

次に、介護現場の安全を支える「見守り業務」の介護DXをみていきましょう。

センサーやAIカメラを活用することで、職員の負担を減らしながら、利用者の安心と安全を両立できます。

ここでは、厚生労働省の事例集にも掲載されている最新のテクノロジーを中心に紹介します。

【見守りセンサー/徘徊検知システム】

厚生労働省の介護テクノロジー報告書では、施設や在宅における見守りの効率化を目的とするツールが紹介されています。

例えば「monomilCARE」は赤外線センサーとタグで利用者の在室・離床を検知し、記録ソフトと連携して状態変化を職員へ通知する仕組みです。

同じく「ライフリズムナビ+Dr.」はベッドに敷いたシートセンサーで呼吸・心拍数・離床を測定し、異常を早期発見するシステムです。

こうした見守り機器は夜間の巡回回数を減らし、職員の負担軽減につながります。

参考:厚生労働省「介護現場で活用される テクノロジー便覧」

【AIカメラ/映像記録】

転倒や徘徊の検知にAIを用いたカメラもあります。

映像データはプライバシーに配慮しながら解析され、危険を察知すると通知が届きます。

利用者の動線を可視化することで環境改善や事故防止に役立つでしょう。

情報共有・勤怠管理:インカム・職員割り当てシステム

介護DXの導入効果を最大化するには「情報共有」と「人員配置の最適化」も欠かせません。

インカムやスマートフォンアプリでのリアルタイム連携、訪問スケジュール管理システムなどが、チーム全体の動きをスムーズにします。

ここでは、現場の連携強化と業務効率化を同時に実現する具体的なツールを紹介します。

【インカム・スマートフォン連携】

職員間の連携不足は、業務の遅延やミスを招きます。

業務用インカムやスマートフォンアプリを導入すれば、双方向通話がいつでも可能になり、迅速な状況報告や申し送りを実現できます。

【割り当て・スケジュール管理システム】

人員配置やシフト調整はDXの効果が大きい領域です。

訪問介護・訪問看護向けの「アサインPro/アサインモバイル」は、職員のスキルや勤務状況、移動エリアといった複数の条件を考慮し、最適な訪問割り当てを支援します。

現場の職員はスマートフォンでスケジュールを確認し、その場で実績を入力できるため、事業所へ戻ってからの事務作業が削減され、残業時間の短縮も期待できます。

【規模でみる】介護DXの成功事例

介護DXの効果は事業所の規模を問わず得られます。

ここでは「ファーストケア」シリーズを導入した、さまざまな事業所規模の事例を紹介します。

【デイサービス:転記作業ゼロで業務効率化】

大阪府の「デイサービスセンター hale」様では、既存ソフトで記録データと帳票が連携せず、手作業で転記する手間が大きな課題でした。

「ファーストケア」シリーズを導入した結果、日々の記録作業がスムーズになり、データが各種帳票へ自動連携されることで転記作業が不要に。

記録時間の短縮により職員の負担が軽減され、残業削減と業務効率化を実現しました。

【リハビリ施設:1日1時間の時間創出とバイタル自動化】

富山県の「リハ・ハウス来夢」様は、紙ベースの記録と手作業のバイタル測定により現場の職員が本来のケアに割く時間を圧迫されていました。

「ファーストケア」シリーズに加え、日本精密測器社(NISSEI)の血圧計やパルスオキシメーターをBluetooth接続する仕組みを導入したところ、テンプレート機能により記録業務が効率化し、看護職・機能訓練指導員の業務時間が1日あたり約60分削減されました。

バイタル測定値が自動で記録ソフトに送信されることで測定時間も短縮され、現場の職員は利用者とのコミュニケーションに時間を割けるようになったと評価しています。

関連記事:リハ・ハウス来夢様(富山県)

【多拠点運営法人:本社管理と情報共有を円滑に】

富山県で多拠点を展開する「ケアスタジオ様・ウェルフェアサービス様」では、各事業所が紙で記録し、Excelに再入力する運用をおこなっていたため、転記の負担や情報共有の遅れが問題でした。

「ファーストケア」シリーズ導入後は、「ファーストケア・ポータブル」で記録を入力することで転記作業から解放され、本社は複数拠点の状況をリアルタイムに把握できるようになりました。

記録テンプレートや報告機能を活用することで、新人職員でも迷わず入力でき、離職防止にもつながったと評価されています。

これらの成功事例からわかるように、介護DXは事業所の規模やサービス種別を問わず、大きな成果を生み出す可能性を秘めています。

成功のポイントは、自事業所の最も大きな課題は何かを見極め、それを解決するための最適なツールの選定です。

介護DXは、一部の先進的な事業所だけがおこなう特別な取り組みではありません。

目の前の課題を解決するための、地に足のついた一歩からはじまります。

次の章では、その第一歩を失敗せずに踏み出すための具体的なステップをみていきましょう。

介護DXのはじめ方|失敗しないための3ステップ

「介護DXの重要性は理解できたが、一体何から手をつければいいのか…」

多くの経営者が、この最初の大きな壁に直面します。

しかし、壮大な計画を立てる前に、まずは次の3つのステップで自事業所の状況を整理することが成功のポイントです。

- ステップ1:現状の課題を「すべて」洗い出す

- ステップ2:介護DXで達成したい「目的」と「ゴール」を明確にする

- ステップ3:「スモールスタート」で小さくはじめる

この手順に沿って進めることで、リスクを最小限に抑え、着実に成果へと繋げられます。

それぞれ詳しく解説します。

ステップ1:現状の課題を「すべて」洗い出す

最初におこなうべきは、現状の業務における課題を徹底的に洗い出すことです。

経営者だけで考えるのではなく、必ず現場で働く職員の声を丁寧にヒアリングしましょう。

「どの業務に最も時間がかかっているか」

「何に一番ストレスを感じているか」

「どのような情報共有に困っているか」

など、具体的な意見を収集します。

例えば、次の表にあるような視点で課題を整理するとよいでしょう。

| 課題カテゴリ | 確認ポイント |

|---|---|

| 記録業務 | 手書きや転記にどれくらい時間がかかっているか?記録の様式は職員によってバラバラではないか? |

| 情報共有 | 申し送りに時間がかかりすぎていないか?口頭での伝達ミスや漏れは発生していないか? |

| 勤怠管理 | シフト作成やタイムカードの集計に、毎月どれくらいの時間を費やしているか? |

| 請求業務 | 返戻や修正作業に追われていないか?ミスが発生する原因は何か? |

この段階では、解決策を考える必要はありません。

まずは職員が抱える日々の「困りごと」や「非効率」を、大小問わずすべて見える化することが重要です。

ステップ2:介護DXで達成したい「目的」と「ゴール」を明確にする

課題の洗い出しができたら、次に「介護DXによって何を達成したいのか」という目的(ゴール)を明確に設定します。

この目的が曖昧なままでは、単にツールを導入するだけの「ICT化」で終わってしまい、期待した成果は得られません。

ステップ1で洗い出した課題のなかから、最も解決したい、経営へのインパクトが大きい課題は何かを考え、それを介護DXの目的に据えます。

- 目的の例

- 「記録業務にかかる時間を一人あたり1日30分削減し、職員の残業時間をゼロにする」

- 「リアルタイムの情報共有を徹底し、ヒヤリハットの件数を前年比で50%削減する」

- 「ペーパーレス化を進め、毎月の印刷コストと書類保管スペースを削減する」

このように、「いつまでに」「何を」「どうする」といった具体的な数値目標(KPI)を設定できると、より効果的です。

目的が明確であればあるほど、導入すべきツールもおのずと絞られてきます。

ステップ3:「スモールスタート」で小さくはじめる

目的とゴールが決まっても、いきなり事業所全体で大規模なシステムを導入するのは得策ではありません。

特に、ITに不慣れな職員が多い事業所では、急激な変化は大きな混乱と反発を招く可能性があります。

そこでおすすめするのが、「スモールスタート」です。

これは、特定の部署や業務範囲に限定して、まずは小さくはじめてみるという考え方です。

- スモールスタートの例

- まずは1つのユニットだけで、タブレットによる介護記録を試してみる。

- 夜間の見守り業務だけに絞って、見守りセンサーを試験的に導入する。

- 本部と各事業所の連絡手段として、ビジネスチャットツールを使ってみる。

まずは小さな範囲で試行し、そこで得られた成功体験や課題をもとに、少しずつ導入範囲を広げていくのです。

この方法なら、初期投資を抑えられるだけでなく、現場の職員も少しずつ変化に慣れていくことができます。

小さな成功体験は、職員の「やればできる」という自信につながり、事業所全体で介護DX推進への大きな推進力となるでしょう。

さらに一歩進めて、「生産性向上」を組織全体で仕組み化したい方は、下記の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:【事例7選】介護の生産性向上とは?厚労省ガイドライン・加算・補助金を徹底解説

【費用】介護DXで活用できる補助金・助成金制度

介護DXを推進するうえで、多くの経営者が直面する最大の課題が「費用」の問題です。

システムや機器の導入には、決して安くない経費がかかります。

しかし、その負担を理由に介護DXへの取り組みを諦めてしまうのは、あまりにもったいないことです。

実は、国や自治体は、介護現場の生産性向上を前進させるため、さまざまな補助金や助成金といった支援制度を用意しています。

これらの制度を賢く活用すれば、事業所の自己負担を大幅に軽減し、少ない投資で介護DXの第一歩を踏み出すことが可能です。

ここでは、介護事業所が活用できる代表的な公的支援について解説します。

【IT導入補助金】(デジタル化の定番)

IT導入補助金は、介護事業所でも活用できる汎用性の高い支援制度で、介護ソフトや情報共有ツールなど、幅広いITツールが対象です。

主な対象ツール・機器は表のとおりです。

| 分類 | 対象となるツール・機器 |

|---|---|

| 業務ソフト | 介護記録・請求・情報共有システム |

| クラウドツール | 各種業務支援クラウドサービス |

| 周辺機器 | タブレット・パソコン等の一部機器 |

参考:IT導入補助金2025(サービス等生産性向上IT導入支援事業)

公募区分や補助率・上限は年度で変動するため、最新の公募要領を必ず確認してください。

公募は複数回に分かれるのが通例です。

【介護テクノロジー導入支援事業】(都道府県実施)

この補助金では、次にあるような介護ロボット・ICT機器や介護テクノロジーが対象です。

| 分類 | 対象となる機器・システム |

|---|---|

| 介護ロボット | 移乗支援(装着型・非装着型)、見守りセンサー・カメラ、排泄支援機器、移動支援ロボット |

| ICT機器 | 介護ソフト、勤怠・シフト管理システム、情報共有システム(インカム含む)、タブレット端末 |

| その他テクノロジー | 通信環境の整備費用、パッケージ型導入 |

参考:厚生労働省「介護テクノロジー導入支援事業(地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分))」

都道府県が公募・交付をおこなっており、国が財政面で支援をしている制度です。

2025年10月現在、令和7年度(2025年度)の介護テクノロジー導入支援事業に関しては、多くの自治体ではすでに募集が終了しています。

ただし、来年度も募集がおこなわれる可能性はあります。

令和7年度(2025年度)の申請に間に合わなかった場合であっても、来年度の募集に備えて、定期的に情報収集をおこないましょう。

このように、補助金や助成金を上手に活用することで、介護DXの導入は「費用の壁」を越えて実現可能になります。

一度にすべてを導入する必要はありません。

小さな一歩を補助制度とともに進めていくことで、無理なく継続できる取り組みへとつながります。

さらに詳しい制度の種類や申請の流れ、採択率を高めるポイントについて知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

関連記事:介護ソフト補助金【最新】制度の種類・申請方法・採択ポイントまで徹底解説

介護DXに関するよくある質問(FAQ)

介護DXを検討する際、経営者・管理者・現場職員それぞれに共通する「よくある疑問」があります。

ここでは、そのなかでも特に多い3つの質問にお答えします。

- Q1. 介護DXの導入には、どれくらいの時間がかかりますか?

- A1. 導入期間は、事業所の規模や導入範囲によって異なりますが、一般的には3ヵ月~半年をみておくとよいでしょう。

大まかな流れとしては、「①情報収集と比較検討(1〜2ヵ月)」「②契約と導入準備・研修(1〜2ヵ月)」「③試験的な運用と本格稼働(1〜2ヵ月)」といった流れになります。

大切なのは、焦って導入するのではなく、現場の職員と丁寧に対話を重ね、無理のない計画で着実に進めることです。 - Q2. ITが苦手な職員ばかりですが、介護DXを支える人材はどのように育成すればよいですか?

- A2. 介護DX推進に特別なITスキルは不要です。

まずは「使ってみる」「共有してみる」といった小さな変化を日常で積み重ねていきましょう。

操作研修やオンラインサポートを活用しながら、自然に"デジタル慣れ"を促すと効果的です。

また、厚生労働省はデジタル人材の育成において、現場での「実践の場」を重視しています。

デジタル技術に詳しい専門家だけでなく、現場の状況を深く理解したキーパーソンこそが、介護DXを円滑に進めるうえで欠かせない存在です。 - Q3. 介護DXが成功した介護事業所に共通点はありますか?

- A3. はい。

成功している事業所には、次の3つの共通点があります。

1. 目的が明確(「業務削減」や「離職防止」などゴールが具体的)

2. 現場と経営が一体で動いている(導入を“現場任せ”にしない)

3. スモールスタートで成果を積み上げている(最初から風呂敷を広げない)

ファーストケアの導入事例では、小規模デイサービスから多拠点法人まで、同様のステップで効果をあげています。

詳しい事例は次の記事をご覧ください。

関連記事:介護保険業務管理ソフト「ファーストケア」の導入事例

【まとめ】介護DXは難しくない!未来のために、小さな一歩からはじめよう

この記事では、介護DXの基本的な意味から、具体的なメリット、そして導入を成功させるためのステップまでを解説してきました。

「DX」と聞くと、難しく、自分たちの事業所には縁遠いものだと感じていたかもしれません。

しかし、ここまで読み進めていただいた今、介護DXは一部の先進的な事業所だけのものではないことが、おわかりいただけたのではないでしょうか。

深刻化する人手不足、職員の疲弊、そして国が推進する生産性向上の波。

これらは、もはや見て見ぬふりをすることはできません。

しかし、変化を恐れる必要はありません。

大切なのは、完璧を目指すのではなく、自事業所の課題を解決するための「小さな一歩」を、今日から踏み出すことです。

介護DXの第一歩を確かな安心と共にはじめましょう

「ウチみたいな事業所でも、本当にうまくいくのだろうか…」

「高い費用をかけて、もし失敗したら…」

この記事を読んで、そんな不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

その不安を解消し、確実な第一歩を踏み出すために、私たち専門家がサポートします。

転記作業をなくし、現場に「1日約60分の余裕」を生み出す——その実現を、介護保険業務管理ソフト「ファーストケア」がお手伝いします。

データ移行から初回請求完了まで、介護現場を熟知したスタッフが寄り添ってサポートします。

ITに不慣れな職員でも直感的に使えると、介護現場から好評です。

まずは、詳しい資料で「何が変わるのか」をご確認ください。