記事公開日

【2025年】介護のペーパーレス化はアプリで!失敗しない選び方と目的別おすすめ17選

.png)

介護現場で記録業務に追われ、職員の負担が増えていませんか。

その課題、介護アプリによるペーパーレス化で解決できます。

なぜなら、手書きによる記録や申し送りは時間がかかり、本来のケア業務を圧迫する大きな要因となっているからです。

適切なアプリを導入すれば、業務効率化はもちろん、ケアの質の向上や職員の定着率アップも期待できます。

この記事では、自施設に最適なアプリの選び方から、導入を成功させるポイントまでを具体的に解説します。

「職員の業務負担を本気で減らしたい」

「どのアプリが自施設に合うのかわからない」

このようなお悩みをお持ちの介護事業所の経営者や現場リーダーの方は、ぜひ最後までご覧ください。

『介護のペーパーレス化、専門家と一緒に。ファーストケアがあなたの事業所に最適な解決策を』

介護現場の課題解決と業務効率化を本気でお考えなら、まずは専門家にご相談ください。

全国4,000以上の事業所に導入されている信頼と実績の「ファーストケア」が、貴事業所の状況に合わせた最適なペーパーレス化の実現をサポートします。

なぜ今、介護現場でアプリによるペーパーレス化が必要なのか?

介護現場で記録業務に追われ、職員の負担が増えていませんか。

日々の記録や情報共有などの業務に追われ、本来最も大切にすべき利用者へのケアの時間が十分に確保できていないのが、多くの介護現場の実情ではないでしょうか。

このような状況では、従来の紙媒体による情報管理を続けるのには限界があります。

介護アプリによるペーパーレス化は、単なる業務効率化の手段ではありません。

職員の負担を軽減し、ケアの質を向上させ、最終的には事業所の経営基盤を強化するための、今すぐ着手したい重要な経営戦略です。

手書きの書類作成にかけていた時間を、1つのアプリで大幅に削減し、より質の高い介護サービスの提供へとつなげていきましょう。

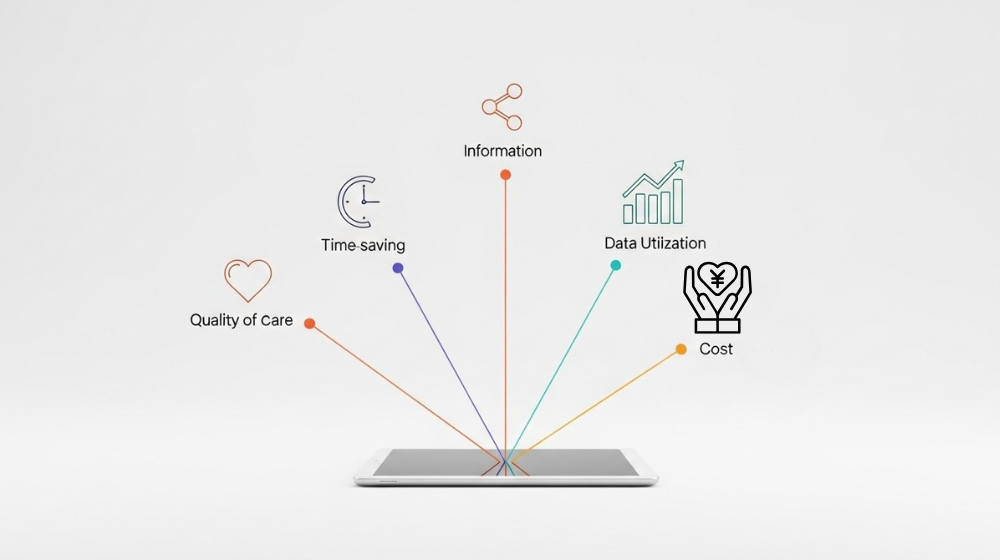

介護アプリでペーパーレス化する5つのメリット

日本の介護業界は、少子高齢化による深刻な人手不足や、いわゆる「2025年問題」など、かつてないほど多くの課題に直面しています。

日々の業務が楽になるだけでなく、経営改善にもつながる5つの具体的なメリットは次のとおりです。

- 記録・申し送り業務の時間が短縮する

- 情報共有が早くなりケアの質が高まる

- データ活用でサービス改善が進む

- 負担が減って職員の定着率が上がる

- 紙の保管・印刷コストが削減できる

それぞれ解説します。

メリット1:記録・申し送り業務の時間が短縮する

日々の介護記録や夜間の申し送り業務が、大きな負担になっていませんか。

介護アプリを使えば、スマートフォンやタブレットから、その場で簡単に入力できます。

手書きで記録し、事務所に戻って転記するといった手間が一切なくなり、記録業務にかかる時間を大幅に短縮可能です。

空いた時間で、より多くの利用者に目を配れるようになります。

メリット2:情報共有が早くなりケアの質が高まる

紙の記録では「特定の職員しか利用者の最新状況を把握していない」という事態が起こりがちです。

しかしアプリなら、入力した情報はリアルタイムで全職員に共有されます。

「言った・言わない」といった申し送りの漏れや伝達ミスを防ぎ、いつでも誰でも正確な情報を頼りにケアができます。

メリット3:データ活用でサービス改善が進む

紙の記録では困難だった情報検索やデータ分析が、アプリではスムーズにおこなえます。

過去の記録をすぐに振り返ったり、特定の利用者のデータを抽出してケアプランの見直しに活かしたりできるようになります。

蓄積されたデータを根拠に、個々の利用者に合わせたサービス改善ができるため、勘や経験だけでなく、客観的なデータに基づいた介護が実現できるでしょう。

メリット4:負担が減って職員の定着率が上がる

ペーパーレス化は、職員を大切にするという経営者のメッセージにもなります。

記録業務の負担軽減は、職員の残業時間を減らし、心身のゆとりを生み出します。

働きやすい環境が整えば、仕事への満足度が高まり、離職率の低下も期待できるでしょう。

メリット5:紙の保管・印刷コストが削減できる

日々の記録用紙や印刷にかかるインク代、そして膨大な書類を保管するファイルやキャビネットなどのコストも無視できません。

ペーパーレス化により、これらの物理的なコストをまるごと削減できます。

また、書類を探す時間もなくなり、管理の手間も省けるでしょう。

削減できたコストや時間を、他の必要な部分に再投資できます。

【失敗しない】介護記録アプリの選び方5つのステップ

介護アプリを導入し、ペーパーレス化を進めることで、事業所にはどのような変化が訪れるのでしょうか。

数多くの介護記録アプリのなかから、自分の事業所に最適な1つをみつけるのは、簡単ではありません。

「人気だから」「費用が安いから」といった理由だけで選んでしまうと、現場に定着せず、宝の持ち腐れになることもあります。

ここで紹介する5つのステップに沿って検討すれば、導入後に「こんなはずではなかった」と後悔することを防げます。

あなたの事業所の課題を解決し、職員が笑顔で働ける環境をつくるための、最適なアプリ選びをはじめましょう。

ステップ1:導入目的と解決したい課題を明確にしよう

最初にすべきことは、アプリの比較検討ではありません。「アプリを導入して、何を解決したいのか」という目的を明確にすることです。

目的が曖昧なままでは、どんなに多機能なアプリを導入しても、効果は半減してしまいます。

まずは、自分の事業所が抱える課題を具体的に書き出してみましょう。

- 「職員の残業時間を月平均10時間削減したい」

- 「手書きによる記録ミスをゼロにしたい」

- 「5分で完了する、効率的な申し送りを実現したい」

このようにゴールを具体的に数値化することで、アプリに求めたい機能や性能がみえてきます。

ステップ2:事業所のサービス形態に合ったアプリか確認しよう

介護サービスには、訪問介護やデイサービス(通所介護)・特別養護老人ホームなど、さまざまな形態があります。

当然、サービス形態によって必要な機能は異なります。

【訪問介護事業所の場合】

ヘルパーが直行直帰できるよう、外出先からスマートフォンで記録・報告できる機能は必須です。

サービス提供責任者がリアルタイムで状況を把握できるかも重要になります。

【デイサービス(通所介護)の場合】

送迎管理やバイタル記録、レクリエーションの様子を記録する機能が重視されます。

家族との連絡帳機能を備えたアプリも人気です。

【施設介護の場合】

24時間体制でのケアに対応するため、複数職員による同時編集機能や、夜間帯の詳細な記録機能、さらに他職種とのスムーズな情報連携機能が求められます。

このように、自分の事業所のサービス内容に最適な機能を備えたアプリかどうかを、確認することが重要です。

多くのアプリは、対応可能なサービス種別を公式サイトなどに明記しています。

資料請求も含め、チェックしてみましょう。

ステップ3:現場の職員誰でもが使いやすい操作性か確認する

どんなに多機能なアプリでも、現場の職員が「使いにくい」と感じてしまえば定着しません。

特に、パソコンやスマートフォンの操作が苦手なベテラン職員がいる場合、操作のわかりやすさは重要です。

- 画面の文字やボタンは大きく、見やすいか?

- 入力項目はタップするだけで選べるか?

- 少ないステップで記録を完了できるか?

これらの点は、カタログだけではわかりません。

多くのアプリが「無料体験期間」を設けています。

必ず、無料トライアルやデモを利用し、実際に現場でアプリを使う職員に操作してもらいましょう。

ステップ4:必要な機能と料金のバランスを比較検討しよう

アプリの機能と料金はまさに千差万別です。

あれもこれもと多機能なプランを選ぶと、使わない機能のために高いコストを払い続けることになりかねません。

ステップ1で明確にした「目的」に立ち返り、機能と料金のバランスや費用対効果を見極めましょう。

ケア記録や申し送りなどの基本機能を確認する

日々の業務に不可欠な基本機能が、事業所の方針に合っているかどうかを確認しましょう。

食事・入浴・排泄といったケア内容の記録はもちろん、バイタルサインや特記事項の入力が簡単におこなえるかがポイントです。

加えて、職員間の重要な情報伝達手段となる申し送り機能が、直感的で使いやすいかどうかも確認しましょう。

勤怠・請求・家族連携などの便利機能を見極める

基本機能に加え、業務全体を効率化する便利機能も検討しましょう。

例えば、記録データがサービス実施のエビデンスになり、国保連請求データ作成の業務が劇的に楽になります。

また、家族へ利用者の様子を写真付きで報告できる連携機能は、家族からの信頼度向上につながります。

料金タイプと相場を知って費用感をつかむ

料金体系は主に「初期費用+月額費用」の形が一般的です。

月額費用は、利用する職員数や利用者の人数によって変動するプランが多くなっています。

介護アプリの費用相場は、機能や規模によって月額数千円から数万円以上と幅広く設定されています。

複数のアプリから見積もりを取り、必要な機能と料金のバランスが最も取れたものを選択しましょう。

ステップ5:サポート体制とセキュリティを確認しよう

最後に、安心して長く使い続けるための「守り」の部分を確認しましょう。

アプリの導入はゴールではなく、スタートにすぎません。

導入時の操作研修や、運用開始後の問い合わせへの迅速な対応など、充実したサポート体制は非常に重要です。

ITに不慣れな職員が多い事業所では、手厚いサポートがあるベンダー(介護ソフト会社)を選ぶことで安心感が得られます。

また、介護アプリは利用者の個人情報という極めて重要なデータを取り扱います。

そのため、通信の暗号化、アクセス制限、データのバックアップ体制など、第三者機関の認証を受けた堅固なセキュリティ対策が講じられているかを必ず確認しましょう。

【目的別】介護のペーパーレス化におすすめのアプリ17選

「選び方のステップはわかったけど、具体的にどんなアプリがあるの?」

ここでは、そのような疑問にお答えします。

介護現場のペーパーレス化を実現する、数ある介護記録アプリのなかから、実績や人気の高いものを17製品厳選しました。

「コスト重視」「訪問介護・看護向け」など、自分の事業所の目的に合わせて比較・検討しましょう。

【無料・低コスト重視】まずは無料からはじめたい事業所向けアプリ

初期費用をおさえたい、まずはスモールスタートで試してみたいという事業所には、無料プランのあるアプリがおすすめです。

CareViewer

CareViewer(ケアビューアー)は、介護事業所を運営する会社が現場の悩みを解決するために開発した、主にグループホーム向けの介護記録ソフトです。

ITが苦手な方でも使いやすいシンプルな操作性にこだわり、「記録」や「情報共有」といった基本機能を無料で利用できます。

【おすすめポイント】

コストをかけずにペーパーレス化の第一歩を踏み出したいグループホーム・小規模事業所に最適。操作画面もシンプルでわかりやすいと評判です。

参考:CareViewer

SCOP mobile

SCOP mobile(スコップモバイル)は、実際の介護現場を持つ社会福祉法人が開発した、スマートフォンでの操作に特化した介護記録ソフトです。

音声入力や手書き入力にも対応しており、さまざまな職員が使いやすい工夫がされています。

【おすすめポイント】

とにかく費用をかけずにICT化を進めたい事業所や、多様な職員が働く環境で、誰でも簡単に使える操作性を最優先したい場合に最適です。

参考:SCOP mobile(スコップモバイル)

コストをかけずに試せるこれらのアプリは、ペーパーレス化の第一歩として魅力的です。続いて、訪問介護・看護向けの業務効率化に特化したアプリをみていきましょう。

【訪問介護向け】直行直帰を実現する業務効率化アプリ

ヘルパーの移動が多い訪問介護では、場所を選ばずに記録できるスマートフォンやタブレット対応が必須です。

ファーストケア・アサインPro/アサインモバイル

ファーストケア・アサインPro/アサインモバイルは、訪問介護・訪問看護の「スケジュール管理」と「モバイル記録」を効率化するアプリです。

管理者向けの「アサインPro」がサービス内容や職員のスキルを基に訪問スケジュールを自動作成し、訪問担当者は「アサインモバイル」で訪問先から記録・報告が完結。

管理者の負担軽減と、現場職員の業務効率化を両立します。

【おすすめポイント】

サービス提供責任者の、シフト調整業務に課題がある事業所に最適です。

急な予定変更対応や職員間の情報共有機能は「特定事業所加算」の算定要件達成をサポートします。

さらに、訪問記録がそのまま基幹ソフトのファーストケア本体と連動するため、請求業務もスムーズです。

参考:ファーストケア・アサインPro/アサインモバイル

カイポケ

カイポケ訪問介護は、シフト作成からスマホでの記録、請求、給与計算まで、訪問介護事業所の運営に必要な業務のデータがすべて連動する介護ソフトです。

記録の転記作業が不要になり、ミスや返戻を防止します。

障害福祉サービスにも追加料金なしで対応しています。

【おすすめポイント】

記録や請求業務だけでなく、経営全体の効率化を目指す事業所におすすめです。

専任スタッフによる手厚いサポートや、今使っているソフトからの無料データ移行サービスもあり、ICT化が初めての事業所でも安心して導入できます。

参考:カイポケ

Care-wing

Care-wingは、介護事業所の依頼で開発された、記録と業務効率化に特化した介護ソフトです。

スマホをICタグに"ピッ"とかざすだけで訪問・退出時刻の打刻ができ、特定事業所加算にも対応。

音声入力機能もあり、スマホが苦手な方でも安心して利用できます。

【おすすめポイント】

訪問介護・看護、サ高住など幅広いサービスに対応。

ヘルパーの移動や記録の手間を徹底的に削減し、不正請求のリスクも防ぎながら、正確な勤怠管理と業務効率化を両立させたい事業所に最適です。

参考:Care-wing介護の翼

carepalettehome/Nurse

Care Palette Home/Nurse ケアパレホームナースは、介護ソフト「ほのぼのNEXT」と連携する、訪問サービスに特化したアプリです。

訪問先で利用者の最新情報の確認や実績登録、記録入力が可能。

管理者は職員の入室・退室時間と位置情報も把握でき、直行直帰を実現します。

【おすすめポイント】

すでに「ほのぼのNEXT」を導入している、または導入を検討している事業所に最適です。

訪問介護だけでなく、訪問看護や訪問入浴など幅広い訪問サービスに対応しており、特定事業所加算の要件にも準拠しています。

参考:Care Palette Home/Nurse ケアパレホームナース

これらのアプリは、訪問職員の負担を減らし、サービス提供責任者の管理業務を円滑にします。

次は、送迎や利用者の一括管理が特徴の、デイサービス向けアプリを紹介します。

【デイサービス(通所)向け】送迎やバイタル管理に強いアプリ

デイサービスでは、日々のバイタルチェックや送迎業務、レクリエーションの記録など、多岐にわたる情報管理が求められます。

これらの業務に特化した機能を持つアプリが活躍します。

ファーストケア・ポータブル

ファーストケア・ポータブルは、iPad1台で、バイタルや食事、排泄、経過記録などをその場で簡単に入力できる専用アプリです。

音声入力や写真記録にも対応し、入力した情報は基幹ソフトの「ファーストケア」に自動で反映。

手書きや転記作業の負担を大幅に軽減します。

【おすすめポイント】

場所を選ばずにリアルタイムで記録できるため「事務所に戻ってからの転記作業がゼロ」になります。

通所・施設系を問わず、業務の流れを止めないスムーズな記録体制を構築したい事業所に最適です。

参考:ファーストケア・ポータブル

介舟ファミリー

介舟ファミリーは、デイサービス運営に必要な機能を幅広く搭載。

特に送迎計画の自動作成機能は、煩雑な送迎ルート作成の時間を大幅に削減します。

【おすすめポイント】

日々の記録から請求業務まで、デイサービス運営全体の効率化を目指す事業所におすすめです。

特に、計画書の見直し時期を自動でお知らせする機能や、送迎ルートの変更に対応できる送迎管理機能に定評があります。

参考:介舟ファミリー

ほのぼのNEXT

ほのぼのNEXTは、介護保険・障がい福祉から財務・給与計算まで、法人運営をまるごとカバーする豊富なラインナップが特徴。

記録はタブレットや音声入力にも対応し、AIケアプランなど最新技術も積極的に取り入れています。

【おすすめポイント】

介護・障がい福祉サービスを幅広く手掛ける法人や、将来的な事業拡大を見据え、安定したシステム基盤を求める事業所に最適です。

参考:ほのぼのNEXT

DAYMAP

DAYMAPは、デイサービスの送迎業務の効率化に特化した支援システムです。

ボタン1つで最適な送迎ルートを自動作成し、急なキャンセルやルート変更もドライバーのスマートフォンへリアルタイムに通知・反映できます。

【おすすめポイント】

日々の送迎計画の作成に時間がかかっている、急な変更対応に苦労している事業所におすすめです。

複数施設をまたがった送迎計画も作成でき、最低利用期間がないため気軽にはじめられます。

参考:DAYMAP

デイサービス特有の業務を効率化することで、より利用者一人ひとりに向き合う時間を確保できます。

次に、24時間体制のケアが求められる施設介護向けのアプリをみていきましょう。

【施設介護向け】多機能で情報を一元管理できるアプリ

24時間体制で多くの利用者をケアする施設では、情報の一元管理と多職種連携を重視しましょう。

ファーストケア

ファーストケアは、4,000事業所以上に選ばれている信頼性の高い基幹ソフトです。

介護現場に必要な「請求」「記録」「計画書」作成機能を1つに統合したオールインワンシステムを提供しています。

LIFEやケアプランデータ連携にも標準対応し、シンプルで直感的な操作性により、中小規模から大規模施設まであらゆる事業所の業務効率化とDXを実現します。

【おすすめポイント】

施設の根幹業務を一元管理し、ペーパーレス化を推進したい事業所におすすめです。

タブレットで記録できる「ファーストケア・ポータブル」や訪問介護・看護向けの「ファーストケア・アサインPro/アサインモバイル」といったオプションも充実しており、事業所の成長に合わせた拡張が可能です。

参考:ファーストケア

CAREKARTE(ケアカルテ)

CAREKARTE(ケアカルテ)は、介護・障害福祉サービスの「記録・プラン・請求」までを全面的にサポートする介護ソフトです。

日々の記録が計画書や請求データに自動で反映されるため、転記の手間を削減できます。

AIを活用した音声入力や、施設独自の帳票カスタマイズにも対応しています。

【おすすめポイント】

記録業務だけでなく、請求や多職種連携まで含めた事業所全体の運営を効率化したい施設におすすめです。

Eラーニングやリモートスタディなど、導入後の学習サポートも充実しています。

参考:CAREKARTE(ケアカルテ)

ほのぼのNEXT

ほのぼのNEXTは、特養、老健など、あらゆる介護施設に対応する豊富なラインナップ。

施設内のあらゆる情報を一元管理し、経営判断をサポートします。

【おすすめポイント】

介護保険・障がい福祉から財務・給与計算まで、法人運営をまるごとカバーする豊富なラインナップが特徴。

複数のサービス種別を運営する大規模な介護施設や法人に適しています。

参考:ほのぼのNEXT

ワイズマンシステムSP

ワイズマンは、医療・介護・福祉分野で高いシェアを誇るワイズマンが提供するシステム。

介護保険サービス全体を支援するパッケージシステムで、確実な請求処理からタブレットでのケア記録まで、業務全般に対応します。

【おすすめポイント】

医療・介護・福祉をトータルでサポートするノウハウが強みです。

ASPサービスにより、複数事業所の情報を本部で一括管理できるため、複数拠点を運営する大規模な法人に最適です。

参考:ワイズマン

このように、施設介護向けのアプリ(ソフト)は、日々の記録から請求・多職種連携まで、事業所運営の根幹を1つのシステムで支える多機能性が魅力です。

情報管理を一元化し、業務全体を効率化することが、より質の高いケアの提供に直結します。

最後に、家族との信頼関係を深める連携機能に優れたアプリを紹介します。

【家族連携重視】家族との情報共有をスムーズにするアプリ

利用者だけでなく、家族との信頼関係構築も重要です。

情報共有機能は、施設の透明性を示し、満足度向上につながります。

ケアコラボ

ケアコラボは、写真や動画を使って、施設の日常を利用者の家族にリアルタイムで共有できるのが最大の特徴。

コメント機能で双方向のコミュニケーションが可能です。

【おすすめポイント】

家族とのコミュニケーションを活性化させ、施設のファンを増やしたい事業所に。

参考:ケアコラボ

Contact Book

Contact Bookは、実際に介護施設を運営する会社が、現場の声を取り入れて開発した連絡帳アプリです。

介護記録や業務日誌など、複数の記録媒体への入力を一括で転記できるため、記録時間を大幅に削減。

家族とはチャットやアプリ上の連絡帳でリアルタイムに情報共有が可能です。

【おすすめポイント】

記録業務の効率化と、家族との円滑なコミュニケーションを両立させたい事業所におすすめです。

郵送費や電話連絡の手間といったコスト削減にもつながります。

参考:Contact Book

介護サプリ

介護サプリのケア記録アプリは、介護現場の職員の声をとことん聞いてつくられた、シンプルで使いやすい記録アプリです。

iPadに手書きする感覚で記録でき、データはリアルタイムで共有。

転記作業が不要になり、事務作業を大幅に効率化します。

【おすすめポイント】

パソコン操作に慣れない職員が多い現場でも、スムーズに記録のデジタル化を進めたい事業所におすすめです。

また、家族連携や薬局連携などのオプション機能も充実しています。

参考:介護サプリ

家族との円滑なコミュニケーションは、事業所の信頼性を高める上で非常に効果的です。

以上、目的別のアプリ17選を紹介しました。

最適なアプリの導入効果は、ペーパーレス化を含めた、業務効率化や情報共有の向上だけではありません。

介護アプリは職員の負担を軽減し、働きやすい環境を創出します。

この時間的余裕が「利用者の笑顔と安心、より質の高いケア」を実現する、まさに未来への投資となるのです。

では、この「未来への投資」を確実に成功させるためには、何が必要なのでしょうか。

次のセクションでは、アプリ導入を成功に導くための具体的なポイントをみていきます。

介護ペーパーレス化アプリの導入を成功に導く3つのポイント

最適な介護アプリを選んでも、導入方法を誤ると現場の負担が増加し、定着しなくなるリスクがあります。

ペーパーレス化を確実に成功させるためには、計画的な導入プロセスが不可欠です。

ここでは、現場の混乱を避け、スムーズな移行を実現するための、3つのポイントを紹介します。

- ITが苦手な職員にも安心の研修・サポート体制を整える

- スモールスタートで無理なく現場に浸透させる

- 導入効果を見える化して現場と共有する

それぞれ詳しく解説します。

ポイント1:ITが苦手な職員にも安心の研修・サポート体制を整える

アプリ提供元のベンダー(介護ソフト会社)による導入研修を実施しましょう。

全職員が参加し、基本的な操作方法を学ぶ機会を設けます。

さらに、事業所内でIT操作に詳しい職員を「推進リーダー」に任命し、気軽に質問できる体制をつくると効果的です。

操作マニュアルを休憩室に置いたり、簡単な質問コーナーを設けたりするのもよいでしょう。

ポイント2:スモールスタートで無理なく現場に浸透させる

これまで慣れ親しんだ紙でのやり方を、いきなりすべてアプリに切り替えるのは現実的ではありません。

現場の負担を最小限におさえ、混乱を防ぐためには「スモールスタート」を意識しましょう。

例えば、まずは「申し送り」の機能だけを使ってみる、特定のユニットや数人の職員から試してみる、といった方法が考えられます。

小さな範囲で成功体験を積み重ねることで、職員はアプリの利便性を実感し、他の機能への抵抗感も薄れていきます。

はじめから完璧を目指さず、事業所の状況に合わせて段階的に導入範囲を広げていくことが、現場への浸透と定着の近道です。

ポイント3:導入効果を見える化して現場と共有する

アプリ導入による効果が実感できなければ、職員のモチベーションは続きません。

経営者やリーダーは、導入効果を具体的な数値で「見える化」し、現場と共有することが重要です。

例えば、「アプリ導入後、記録業務による平均残業時間が〇時間削減されました」「転記ミスによるヒヤリハットが今月は0件でした」といった具体的な成果を、朝礼やミーティングで定期的に報告しましょう。

自分たちの取り組みが業務改善につながっていると実感できれば、職員はより主体的にペーパーレス化に取り組むようになります。

このポジティブな循環が、職場全体の生産性を高めていきます。

介護アプリのペーパーレス化に関するよくある質問(FAQ)

介護アプリの導入を具体的に検討し始めると、さらに細かい疑問や不安が出てくるものです。

ここでは、多くの経営者や現場リーダーの方が抱く、共通の質問に目を向けます。

よくある質問内容は、次のとおりです。

- Q1. 無料のアプリと有料のアプリ、何が違いますか?

- Q2. 介護記録アプリの導入に使える補助金はありますか?

- Q3. 介護記録で書いてはいけないNGワードはありますか?

- Q4. 家族が記録を閲覧することはできますか?

順番にみていきましょう。

Q1. 無料のアプリと有料のアプリ、何が違いますか?

A1. 主な違いは「機能の制限」「サポート体制」「セキュリティ」の3点です。

無料アプリは、コストをかけずにペーパーレス化を体験できるのが最大のメリットです。

しかし、多くの場合、登録できる利用者数に上限があったり、請求連携機能がなかったりと機能が制限されています。

また、専門のサポート窓口がない、セキュリティ対策が有料版ほど手厚くないといったケースもあります。

一方、有料プランは、事業所の運営に必要な機能が網羅されており、導入時の研修やトラブル時の専門サポート・高度なセキュリティが保証されているのが一般的です。

まずは無料アプリで操作感を試し、本格的な業務効率化を目指す段階で、サポートや機能が充実した有料アプリへ移行するのが効果的な活用方法です。

Q2. 介護記録アプリの導入に使える補助金はありますか?

A2. はい、国や都道府県が実施する補助金を活用できる場合があります。

代表的なものに、中小企業や小規模事業者を対象とした「IT導入補助金」があります。これは介護ソフトの導入費用の一部を補助してくれる制度です。

また、各都道府県がおこなっている「介護テクノロジー導入支援事業」なども対象となる可能性があります。

ただし、これらの補助金は公募期間が限られており、申請要件も毎年変わるため注意が必要です。

多くのアプリ提供元の企業は、補助金申請のサポートに実績があります。

導入を検討するアプリが決まったら、まずは「補助金を活用したい」と相談してみるのが良いでしょう。

補助金に関して、さらに知りたい方は、次の記事がおすすめです。

関連記事:介護ソフト補助金【最新】制度の種類・申請方法・採択ポイントまで徹底解説

Q3. 介護記録で書いてはいけないNGワードはありますか?

A3. はい、介護記録にはふさわしくないNGワードが存在します。

介護記録は、職員間の情報共有ツールであると同時に、利用者や家族、行政機関などが閲覧する可能性のある公的な文書です。

そのため、客観的な事実に基づかない個人的な感想や憶測、差別的・侮辱的な表現、利用者の尊厳を傷つけるような言葉の使用は避けなければなりません。

例えば「認知症が進んで〜」「言うことを聞かない」「サボっている」「わがままを言う」「ぼーっとしている」といった表現は不適切です。

代わりに「〇〇という発言があった」「〇〇の介助を拒否された」「居室で静かに過ごされている」など、具体的な行動や発言を客観的に記述するよう徹底しましょう。

Q4. 家族が記録を閲覧することはできますか?

A4. はい、家族連携機能を搭載したアプリであれば可能です。

家族との情報共有機能を持つアプリを導入すれば、家族は専用のアプリやWebページを通じて、親の介護の様子を確認できます。

日々のバイタルや食事の様子、レクリエーションの写真をリアルタイムで共有することで、まるで「家族をつなぐ介護ノート」のように家族との連携を深められます。

介護記録を家族で共有できることは、家族の安心につながり、事業所への信頼を高める上で効果的です。

【まとめ】介護のペーパーレス化アプリで、職員が働きやすい職場環境を実現しよう

この記事では、介護現場におけるペーパーレス化の必要性から、失敗しないアプリの選び方、そして具体的なおすすめアプリまでを解説しました。

介護アプリの導入は、単に紙をなくすためだけのものではありません。

本来の目的は、日々の記録業務から職員を解放し、心にゆとりを生み出すことにあります。

そして、そのゆとりを利用者一人ひとりと真摯に向き合う時間へと変えていくための、極めて効果的な手段なのです。

この記事を読んで「自分の事業所でもはじめられるかもしれない」と少しでも感じていただけたなら、まずは気になるアプリの資料請求や無料トライアルから一歩を踏み出してみませんか。

その小さな一歩が、職員と利用者の双方にとって、より良い未来へとつながるはずです。