記事公開日

令和8年から始まる介護福祉士「パート合格制度」とは?仕組み・メリットを徹底解説

令和8年から介護福祉士国家試験に「パート合格制度」が導入され、科目ごとに合格できるようになります。

一度に全科目を学習する時間がなくても、自分のペースで資格取得を目指せるようになります。

この記事では、最新の公式情報に基づき、パート合格制度の仕組み、メリット・デメリット、そして今からできる準備について徹底解説します。

「働きながら資格取得は難しい」と諦めかけていた方や、職員のスキルアップを支援したい施設の方も、ぜひ最後までご覧ください。

【結論】介護福祉士のパート合格制度(科目別合格)はいつから?→令和8年(2026年)1月の試験から正式導入!

「介護福祉士のパート合格制度は、いつからはじまるの?」

多くの方が抱えるこの疑問に、まず結論からお答えします。

厚生労働省は「介護福祉士国家試験パート合格の導入に関する検討会」を開き、令和6年9月24日に最終報告をまとめました。

この報告により、パート合格制度(科目別合格)が、令和8年(2026年)1月実施の第38回試験から正式に導入されることが決定しました。

「仕事や子育てが忙しくて、全科目を一度に勉強するのは難しい…」

「あと数点で不合格になった科目がなければ、合格できたのに…」

これまで一発合格の壁に悩んでいた多くの受験者にとって、パート合格制度はキャリアアップへの新たな道を開く朗報です。

このチャンスを最大限に活かすため、まずは新制度の全体像を理解しておきましょう。

介護福祉士国家試験のパート合格制度とは?3分でわかる基本の仕組み

「パート合格」という言葉は聞いたことがあっても、具体的に何がどう変わるのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。

パート合格制度とは「介護福祉士国家試験の全13科目を3つのパートに分け、パートごとに合否を判定する」新しい仕組みです。

新制度の最大のポイントは、一度合格したパートは次回以降の試験で受験が免除される点にあります。

自分のペースで学習を進め、数年かけて最終的な合格を目指せるようになります。

それでは、これまでの試験と何が違うのか、そして新しい仕組みはどのようになっているのか、具体的にみていきましょう。

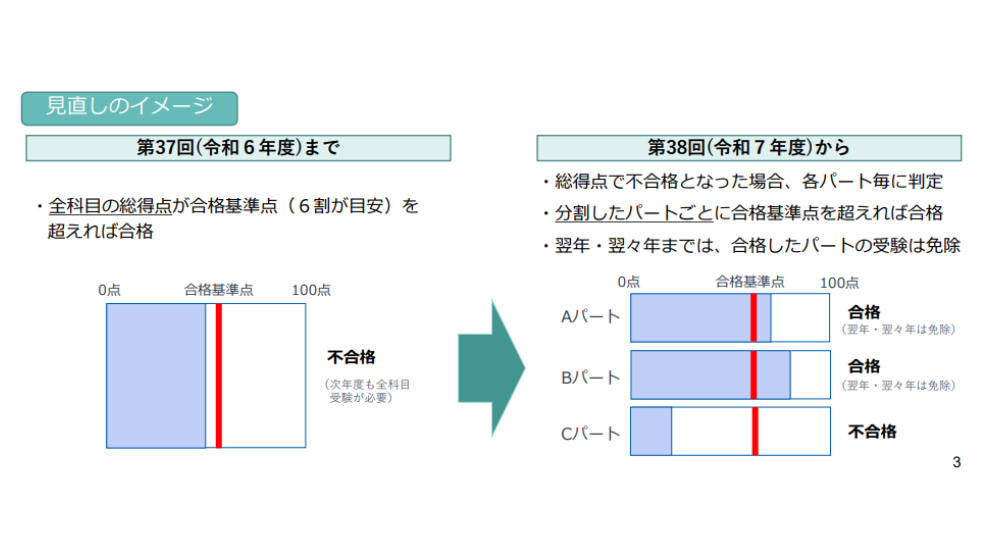

従来の介護福祉士試験制度との違い

これまでの介護福祉士国家試験は、いわば「一発勝負」。

合格するには、次の2つの条件を同時に満たす必要がありました。

- 総得点が合格基準(例年6割程度)に達していること

- 全13科目群のすべてで得点があること

特に2つ目の条件が厳しく、「得意科目で高得点を取っても、苦手な1科目が0点だったために不合格になった」という声も少なくありません。

一度不合格になると、翌年は全科目を再受験しなければならず、その負担は大きく、仕事や家庭と勉強を両立する方や外国人受験者にとって高い壁となっていました。

こうした状況と介護業界の深刻な人材不足を背景に、厚生労働省は制度の見直しに着手。

専門性を維持しつつ、より多くの人が挑戦しやすい「パート合格制度」の導入を決定しました。

新旧制度の主な違いは、次の表のとおりです。

| 比較項目 | 従来の試験制度 | 新しいパート合格制度 |

|---|---|---|

| 受験方式 | 全13科目を一度に受験 | 13科目を3つのパートに分割して受験 |

| 合否判定 | 全科目で基準を満たして一括で合否判定 | パートごとに合否を判定 |

| 不合格の場合 | 全科目を再受験 | 不合格だったパートのみ再受験 |

この表からもわかるように、新制度では受験者の負担が軽減され、自分のペースでより柔軟に資格取得に挑戦できる仕組みへと進化します。

3つのパート構成と合格の仕組み

それでは、新しいパート合格制度の具体的な仕組みをみていきましょう。

最大のポイントは「3パートへの分割」と「合格パートの免除」です。

厚生労働省の資料によると、試験科目は学習内容の関連性を考慮して、次の3つのパートに分割されます。

| パート | 科目構成 | 科目群の特徴 | 出題数 |

|---|---|---|---|

| Aパート | ・人間の尊厳と自立 ・介護の基本 ・社会の理解 ・人間関係とコミュニケーション ・コミュニケーション技術 ・生活支援技術 |

・介護の土台(理念と倫理、社会制度や基本技術)知識が問われる ・過去問では配点の大きい「生活支援技術」が合否を左右する |

60問 |

| Bパート | ・こころとからだのしくみ ・発達と老化の理解 ・認知症の理解 ・障害の理解 ・医療的ケア |

・利用者の心身状態を理解する医学的知識がメイン ・暗記中心の科目が多い ・人体構造から疾病・障害特性まで広範な知識が必要 |

45問 |

| Cパート | ・介護過程 ・総合問題 |

・応用力が試される科目 ・「介護過程」では利用者状況のアセスメントと計画立案能力が問われる ・「総合問題」では複合的な課題解決力が評価される |

20問 |

| 合計 | 全13科目 | 125問 |

参考:厚生労働省「介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入について(P4)」

パート合格制度の核心となるのが「合格したパートは、次回以降の試験で受験が免除される」という点です。

例えば、はじめての受験で「Aパート」と「Bパート」に合格し、「Cパート」だけが不合格だった場合、翌年は「Cパート」だけを受験すればよくなります。

合格すれば、介護福祉士国家資格を取得できます。

出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入について(P3)」

パート合格制度では、全範囲を一度に勉強する必要がなく、目標を細かく分けて少しずつ合格を目指すことができます。

仕事や家庭の合間に勉強時間を確保しなければならない受験者にとっては、たいへん心強い仕組みです。

なお、一度合格したパートには有効期限が設けられ、厚生労働省の資料によると合格したパートは「受験年の翌々年(2年)まで」有効とされています。

パート合格制度の導入で変わる受験者が知るべき3つのメリット

パート合格制度の導入は、単なる試験制度の変更にとどまるものではありません。

これまで時間不足や苦手科目に悩み、受験をためらっていた方々に、新たなキャリアアップの道が開かれます。

この新制度がもたらす主なメリットは、次の3つです。

- 学習計画が立てやすく、働きながらでも合格を目指せる

- 苦手科目を克服しやすくなる

- 外国人受験者にも配慮した制度となる

これらのメリットが、自分の資格取得にどう影響するのか、それぞれ詳しく解説します。

メリット①:学習計画が立てやすく、働きながらでも合格を目指せる

パート合格制度の最大のメリットは、一度に全13科目を勉強する必要がなくなることです。

例えば「1年目は得意なAパートに集中し、2年目に残りのBパート・Cパートに挑戦する」といった計画的な学習が可能です。

自分のライフスタイルや得意・不得意に合わせて、現実的な学習スケジュールを立てられるようになります。

「全科目一発合格」という大きな壁に圧倒されることなく「まずはこのパートから」と具体的な一歩を踏み出せるので、精神的な負担も減るでしょう。

メリット②:苦手科目を克服しやすくなる

「どうしても苦手な科目があって、いつもそこで点数を落としてしまう」という方も多いでしょう。

パート合格制度では、得意な科目があるパートから先に合格しておくことができます。

残りの期間を苦手科目だけに集中して学習時間を充てられるため、より効率的な試験対策が可能です。

「この科目さえクリアすれば合格できる」という明確な目標は、モチベーションの維持にもつながります。

苦手科目が原因で「合格を逃す」という悔しい思いをすることも少なくなるでしょう。

メリット③:外国人受験者にも配慮した制度となる

外国人受験者にとって、障壁となるのが日本語の専門用語です。

パート合格制度は、この課題に対する有効な一手となります。

学習範囲をパートごとに区切ることで、一度に覚えなければならない語彙や知識の負担が軽減されます。

これにより、外国人材の合格率向上が期待できるでしょう。

介護福祉士の資格取得は、在留資格「介護」への道を開き、日本での安定したキャリア形成につながります。

パート合格制度の導入で変わる受験者が知るべきデメリットや注意点

パート合格制度は多くのメリットがある一方、その仕組みを正しく理解しておかないと思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。

希望を持って学習をはじめるためにも、考えられるデメリットや注意点を把握しておきましょう。

ここでは、主な3つのデメリットや注意点を紹介します。

- 複数回の受験で費用がかさむ可能性がある

- 制度導入直後は出題傾向が読みづらい

- 合格したパートの知識が薄れる

それぞれ詳しく解説します。

デメリット①:複数回の受験で費用がかさむ可能性がある

パートごとに分けて受験できるのは魅力的ですが、複数年にわたって受験する場合、その都度受験料がかかる点は見逃せません。

厚生労働省の発表によると、受験するパート数にかかわらず、受験手数料は一律(現行18,380円)となる見込みです。

つまり、3年間かけて1パートずつ合格を目指す場合、総額費用は1回で合格する際の3倍になる可能性があります。

参考:厚生労働省「介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入について」

複数年受験する可能性も考えて、時間とお金の計画を立てておきましょう。

デメリット②:制度導入直後は出題傾向が読みづらい

新制度が導入される令和8年(2026年)の試験では、当然ながらパートごとの過去問が存在しません。

そのため、各パートの難易度や出題傾向がつかみにくく、どこまで対策すれば合格ラインに届くのか、手探りの状態になる可能性があります。

信頼できる情報源(厚生労働省や社会福祉振興・試験センターなど)からの公式発表を定期的にチェックし、最新情報を得ることが不可欠です。

デメリット③:合格したパートの知識が薄れる

「1年目に合格したAパートの知識が、3年目にCパートを受験する頃にはすっかり抜けてしまった…」

これは、複数年にわたって受験する場合に起こりうる「知識の風化」という問題です。

介護福祉士に求められる知識や技術は、各科目が密接に関連し合って成り立っています。

例えば「人間と社会」領域の知識は「介護過程」を実践する基盤です。

学習を分割することで、科目間のつながりを見失い、知識が断片化してしまう恐れがあります。

介護福祉士として必要な知識の全体像を維持するためには、すでに合格したパートも定期的に復習するなど、継続的な学習が欠かせないでしょう。

以上のように、デメリットや注意点は存在しますが、適切な対策で効果的に克服できます。

- 複数年受験する場合の費用負担を計算しておく

- 公式情報を定期的にチェックする

- 合格したパートの内容も継続的に復習する

パート合格制度は、従来の一括合格方式と比べ、より多くの受験者に資格取得の可能性を広げます。

デメリットを理解したうえで自分に合った学習計画を立てれば、仕事と両立しながらでも無理なく介護福祉士の資格取得を目指すことができるでしょう。

【FAQ】介護福祉士パート合格制度に関するよくある質問

ここまでパート合格制度の概要やメリット・デメリットを解説してきましたが、まだ具体的な疑問や不安を感じる方も多いでしょう。

ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめました。

- 合格したパートの有効期限はありますか?

- 受験資格や合格基準、受験料はどうなりますか?

- 信頼できる最新情報はどこで確認できますか?

これらの疑問に関して、厚生労働省の公表資料に基づきながら、一つひとつ回答していきます。

Q1. パート合格すると配置基準や算定はどうなるの?

A1. いいえ、パート合格しただけでは、介護福祉士としての人員配置基準や介護報酬の算定対象には含まれません。

厚生労働省のQ&Aでは、「パート合格者は、一部のパートの合格基準に達した者であって、国家試験合格者(全パート合格者)と違い、介護福祉士となる資格を有する者でない」と明記されています。

引用:厚生労働省「 介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入に係る Q&A の送付について(No.1)」

あくまで全パートに合格し、介護福祉士として正式に登録されてはじめて、配置基準や報酬算定の対象となります。

パート合格は、最終合格に向けたステップのなかにあると理解しておきましょう。

Q2. 各パートごとに合格率は公表されますか?

A2. いいえ、パートごとの合格率は公表されません。

これまでと同様に、国家試験全体の合格者(全パート合格者)を対象とした合格率のみが公表される予定です。

参考:厚生労働省「介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入に係る Q&A の送付について」

パートごとの難易度や合格ラインの目安を知りたい場合は、今後、各受験対策スクールなどが実施する模擬試験の結果などを参考にすることになるでしょう。

Q3. 信頼できる最新情報はどこで確認できますか?

A3. 厚生労働省と、試験を実施する社会福祉振興・試験センターの公式Webサイトが最も信頼できます。

制度の詳細は今後、これらの機関から正式に発表されます。

不確かな情報に惑わされず、必ず一次情報源を確認する習慣をつけましょう。

定期的にこれらの公式Webサイトをチェックして、試験に関する最新情報を入手しましょう。

【まとめ】令和8年のパート合格制度開始に向けて、今から準備をはじめよう

今回は、令和8年(2026年)1月から導入される介護福祉士国家試験の「パート合格制度」に関して解説しました。

この制度は、働きながら資格取得を目指す、すべての方にとって絶好の機会です。

一度に全科目を勉強する必要がなくなり、計画的に合格を目指せるようになります。

「時間がないから」と諦めかけていた方も、まずは得意な科目を含むパートから学習計画を立ててみるのもおすすめです。

また、職員のスキルアップや定着を図りたい施設長・管理者の方にとっても、この制度は追い風となります。

職員が安心して学習に取り組めるよう、事業所内での支援体制を検討しましょう。