記事公開日

介護の無駄な業務を削減!明日からはじめる業務改善の全手順と成功事例

「人手不足で、日々の業務が終わらない……」

そのような声があがる介護現場ですが、その原因は本当に人手不足だけでしょうか。

実は、記録の二重入力や目的のない会議といった、本来やらなくてもよい「無駄な業務」が職員の貴重な時間を奪い、状況をさらに悪化させているケースは少なくありません。

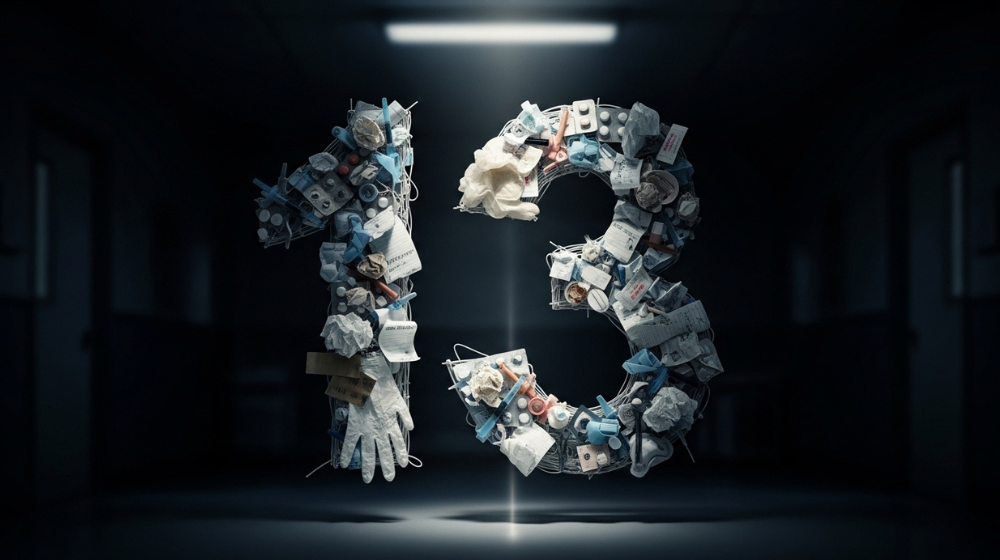

この記事では、介護現場に潜む13の無駄な業務を具体的に特定し、明日から実践できる5つの改善ステップを成功事例と共に徹底解説します。

「職員の負担を減らし、本来のケアに集中できる環境を作りたい」とお考えの施設長や現場リーダーの方は、ぜひ最後までご覧ください。

介護現場に潜む13の無駄な業務

まずは、自分の介護現場に潜む「無駄」を客観的に把握することからはじめましょう。

多くの事業所で共通してみられる13の無駄な業務を具体的にリストアップしました。

これらの無駄は、突き詰めると主に3つの業務領域に分類できます。

- 記録・報告の無駄

- 情報共有の無駄

- 会議の無駄

ここでは、13の無駄な業務をこの3つの分類に沿って、一つひとつ解説します。

記録・報告の無駄

日々のケアと同じくらい多くの時間を費やす記録・報告業務には、最も多くの「無駄」が潜んでいます。

二重作業(手書き・転記)や目的不明の報告書

例えば、手書きで記録した内容を後からパソコンに転記する「二重作業」は典型的な無駄です。

現場で即時入力できる仕組みがあれば、転記時間は丸ごと削減できます。

また「目的不明の報告書」も問題です。

「昔からやっているから」という理由だけで、誰が、何のために読むのかもわからない報告書を作成していないでしょうか。

目的が曖昧な書類作成は、職員の貴重な時間を奪うだけでなく、「この作業に本当に意味はあるのか」というモチベーションの低下に直結する、深刻な問題です。

承認フローの遅延

作成した書類が、複数の役職者の承認を得るまでデスクに滞留し、次のアクションに進めない。

このような承認フローの遅延は、業務全体のスピード感を著しく低下させます。

特に、施設長や現場リーダーが不在がちな場合に頻発し、業務停滞の大きな原因となります。

情報共有の無駄

職員間の情報共有の滞りは、サービスの質を低下させるだけでなく、多くの無駄な作業を生み出します。

情報共有に関する代表的な無駄は、次のとおりです。

口頭申し送りのミス

口頭での申し送りは一見手軽ですが、「言った・言わない」のトラブルや情報の聞き間違い、伝え忘れが発生するリスクが非常に高い方法です。

重要な情報が正確に伝わらず、結果としてケアの質に影響を及ぼすことも少なくありません。

紙ベースの情報共有

「あの指示はいつまでだっけ?」

「AさんとBさん、どちらの対応だったかな?」

必要な情報を手書きの引継ぎノートから探し出すのに時間がかかっていませんか。

特定の職員の字が読みにくい、ノートが事務所にないと確認できないなど、紙ベースの情報共有は多くの非効率を生み出します。

共有方法のバラつき

経過観察記録はAファイル、引継ぎノートはBノート、重要な指示はホワイトボード……。

情報の共有方法がバラバラだと、職員は必要な情報を探すだけで一苦労です。

このような情報のサイロ化は、確認作業という無駄な時間を発生させます。

属人的な対応

「この利用者のことは、Aさんにしかわからない」

特定のベテラン職員の経験と勘に頼ったケアは、一見すると質が高いようにみえます。

しかし、その職員が不在の時にサービスの質が著しく低下するリスクをはらんでいます。

さらに、その人が退職すると、ノウハウも一緒に失われ、組織の財産になりません。

業務の属人化は、組織としての安定性を揺るがす課題と考えましょう。

新人指導の不統一

教える先輩職員によって言うことが違い、新人が混乱してしまう。

明確な業務マニュアルがなく、OJTが指導者任せになっていると、このような問題が起こりがちです。

新人の成長が遅れるだけでなく、指導する側の負担も増大させます。

ベテラン知識の未共有

長年の経験で培われたベテラン職員の知識やスキルが、個人のものにとどまり、組織の資産として共有・蓄積されていない。

これは、組織全体のサービスレベルの底上げを妨げる、非常にもったいない状態といえるでしょう。

会議の無駄

職員を拘束する会議は、目的が不明確だと単なる「負担」になりかねません。

結論が出ない会議

目的やゴールが曖昧なままはじまり、ただの報告会や雑談で終わってしまう。

1時間かけたのに「で、結局何が決まったんだっけ?」と思ってしまうような会議は、参加者全員の時間を奪う典型的な無駄です

不要な参加者

「自分はこの会議にいる意味があるのだろうか……」と感じながら、ただ座っているだけの職員はいませんか。

議題に直接関係のない職員まで参加させることは、その職員の時間を奪うだけでなく、会議全体の生産性も低下させます。

夜勤者・休日者の強制参加

夜勤明けで疲弊している職員や、貴重な休日を返上して会議に参加を強いる。

このような運用は、業務意欲やモチベーションを低下させ、離職の引き金にもなりかねないため、早急に見直しましょう。

不参加者へのフォロー

会議に参加できなかった職員に対し、あとから個別に内容を説明する。

このフォローアップにも、多くの時間が割かれています。

情報共有の仕組みが整っていないと、こうしたみえにくい無駄が積み重なっていきます。

介護の無駄な業務はなぜ生まれる?3M「ムリ(無理)・ムダ(無駄)・ムラ(斑)」から考える

なぜ、介護現場の無駄な業務は解消されないのでしょうか?

この根本的な原因を解明するために有効なのが、製造業の品質管理で知られる「3M」という考え方です。

トヨタ生産方式で知られる考え方ですが、厚生労働省の生産性向上ガイドラインでも取り上げられており、介護業界にも応用可能です。

介護現場の課題をこのフレームワークに当てはめることで、問題の本質がみえてきます。

3Mとは、具体的に3つの要素を指します。

- ムリ(無理)

-

ムリとは、職員や設備への過度な負担を指します。

個人の能力やキャパシティを超えた業務量は、心身の疲弊や離職、介護事故のリスクに直結します。- (例) 経験の浅い職員にいきなり一人で夜勤を任せる

- (例) 体格差が大きい利用者の移乗介助など、1人の職員だけに負担がかかる業務

ムダ(無駄)-

ムダとは、付加価値を生まない、本来省くべき業務のことです。

先ほどリストアップした「二重作業」や「目的不明の報告書」などがこれにあたります。- (例) 何度も同じ内容を手書きやパソコンで転記する作業

- (例) 利用者の忘れ物を届けるため、事業所と自宅をもう一度往復する

ムラ(斑)-

ムラとは、業務の進め方や品質、負担にばらつきがある状態を指します。

日や担当者によってやり方が異なると、ケアの品質が安定せず、職員間の不公平感にもつながります。- (例) ベテラン職員は自己流、新人職員はマニュアル通りで手順が統一されていない

- (例) 介護記録の書き方が職員ごとに異なり、必要な情報が正確に伝わらない

これらの3Mを放置することは、職員のモチベーション低下や人材流出を招き、最終的に事業所の経営を圧迫する根本原因となります。

介護における業務改善とは、単なる効率化ではありません。

3Mを解消し、そこから生まれた時間と心の余裕を、本来最も大切にすべき利用者とのコミュニケーションやケアの質の向上に再投資すること。

それこそが、これからの介護事業所に求められる本質的な取り組みといえるでしょう。

介護の業務改善を成功に導く5ステップ|現場主導で無駄をなくす全手順

介護現場の無駄な業務を改善するためには、経営トップからの指示だけでは長続きしません。

実際に業務を担う職員自身が「これは無駄だ」「ここを変えたい」と主体的に取り組むことが重要です。

ここでは、厚生労働省のガイドラインや他事業所の成功事例を踏まえ、現場が主導して無駄をなくすための具体的な5つのステップを紹介します。

- 課題の「見える化」で問題点を洗い出す

- 「やめること」を決め、インパクトの大きい課題から着手する

- 成功事例を参考に、自事業所に合った改善策を検討・実行する

- ICT活用・定着で効率化を進める

- 振り返りと改善サイクルで持続可能な仕組みを作る

それぞれのステップで何を意識するとよいか、詳しく解説します。

ステップ1:課題の「見える化」で問題点を洗い出す

業務改善の第一歩は、感覚や経験則ではなく、客観的なデータで現状を正確に把握し、無駄の発生源を特定しましょう。

業務時間の見える化ツールで作業を洗い出す

まず、各職員が「いつ(時間帯)」「どのような業務」に「どれくらいの時間を費やしているか」を記録します。

厚生労働省の「業務時間の見える化ツール」を活用すれば、記録・集計を効率的におこなえます。

| Windows用 | Mac用 |

「記録業務に1日の20%もの時間を使っている」

「利用者ごとのケア準備に想定以上の時間がかかっている」

などの実態が数値で明確になります。

このデータによって改善できる箇所が明確になり、効果的な対策を立てやすくなるでしょう。

参考:厚生労働省「介護分野における生産性向上の取組の進め方」

アンケートで現場の「本音」を集める

業務時間の見える化ツールが「行動」の見える化であるのに対し、アンケートは職員が日頃感じている「本音」や「問題意識」を吸い上げるための有効な手段です。

特に、普段の会議では発言しにくい若手やパート職員の意見を拾いあげるため、匿名性を担保することが重要です。

「最も無駄だと感じる業務は何ですか?」

「どのような業務があれば、さらにケアに集中できると思いますか?」

といった具体的な質問を用意し、現場の声を集めましょう。

ステップ2:「やめること」を決め、インパクトの大きい課題から着手する

「見える化」によって洗い出された課題の中から、すべてを一度に解決しようとするのは現実的ではありません。

大切なのは、「効果が大きく、かつ実行しやすい(=インパクトの大きい)」課題に優先順位をつけ、そこから着手することです。

そして、新しい何かを「はじめる」前に、まずは不要な業務を「やめる」ことからスタートしましょう。

これは、現場の負担を増やさずに改善を進める鉄則です。

記録・報告業務の効率化

多くの事業所で最も時間を奪っているのが、記録・報告業務です。

例えば、

「手書きメモからシステムへの転記をやめる」

「目的が曖昧な日報を廃止し、システム上で共有が完結させる仕組みにする」

などの改善策が考えられます。

インカムを導入してリアルタイムに情報共有したり、スマートフォンやタブレットでその場ですぐに記録できるICTツールを活用したりすることで、事務所に戻ってからの作業を劇的に削減できます。

会議運営ルールの見直し

「会議は1時間以内」

「アジェンダとゴールを事前に共有する」

「決定事項と担当者を必ず明記する」

などの具体的なルールを設けるだけで、会議の生産性は大きく向上します。

そもそも「その会議は本当に必要なのか?」と問い直し、定例会議の統廃合を検討することも重要です。

情報共有が目的なら、チャットツールや掲示板で十分なケースも少なくありません。

ステップ3:成功事例を参考に、自事業所に合った改善策を検討・実行する

自事業所だけで改善策を考えると、どうしても視野が狭くなりがちです。

積極的に他事業所の成功事例を参考にし、「これならうちでもできそうだ」という具体的な実行イメージを持つことが、成功への近道となります。

【事例1】ICT導入で残業月80時間削減に成功した特養

複数の事業所を運営する元気村グループでも、ICTを活用した働き方改革を推進しています。

グループ内事業所の一つである特別養護老人ホーム「栗橋翔裕園(埼玉県久喜市)」では、「アナログとデジタルの活用」を組み合わせることで、残業時間を月100時間削減しました。

【導入したICTツール】

- 介護記録ソフト:記録のデジタル化により、記録・転記の時間を削減。

- インカム:職員間の連携を密にし、迅速な対応を可能に。

【その他の取り組み】

- アナログとデジタルの融合:記録業務の効率化だけでなく、既存の業務フローの見直しも同時に実行。

- 浴用リフトの導入:介助負担の軽減につながる福祉用具も積極的に活用。

参考:PR TIMES「社会福祉法人元気村グループのプレスリリース | 特別養護老人ホーム「アナログとデジタルの活用」で残業100時間の削減に成功」

【成功のポイント】

この事例からわかる成功の共通点は下記のとおりです。

- 段階的な導入と定着:ICTツールを一度にすべて導入するのではなく、現場の状況に合わせて段階的に進め、職員が慣れるまでのサポート体制を整える。

- 現場の声を反映:導入前に職員の意見を聞き、現場の課題を解決できるツールを選定する。

- 複数ツールの連携:介護ソフト・見守りセンサー・インカムなどを連携させることで、より大きな効果を生み出す。

- ICTとアナログの組み合わせ:ICT化だけでなく、業務フローの見直しや福祉用具の活用も同時に進める。

このように、ICTツールの導入はあくまで手段の1つです。

大切なのは、現場の課題と真摯に向き合い、ツールとアナログな工夫を組み合わせながら、自分の事業所に合った改善策を粘り強く実行していくことです。

【事例2】マニュアルで「指示待ち」をなくしたデイサービス

福岡県八女市のいきいき稲富デイサービスセンターでは、大きな投資なしで現場主導の業務改善により、職員の働き方と事業所の雰囲気を大幅に改善しました。

【主な取り組み】

- 業務時間調査と課題の見える化:気づきシートで課題を洗い出し、「職員間の連携」の問題を特定。また、業務をビデオ記録・分析し、職員の動きや業務の偏りを客観的に把握しました。

- 業務マニュアルの作成・改善:これまで属人化していた「業務の交代手順」などをマニュアル化。職員の誰もが迷わず動ける体制を整えました。

【改善後の成果】

これらの取り組みの結果、以下のような成果が報告されました。

- 指示がなくても職員が自ら動けるようになった。

- 職員間の話し合いの場が増え、コミュニケーションが活性化した。

- 事業所全体の雰囲気が明るくなり、バタバタすることが減った。

- 生まれた時間で利用者と関わる時間が増え、「仕事が楽しくなった」という声があがった。

参考:厚生労働省「介護分野における生産性向上の取組の好事例について」「いきいき稲富デイサービスセンター(通所介護・福岡県)」

【成功のポイント】

この事例からわかる成功の共通点は下記のとおりです。

- 丁寧な事前説明と合意形成:改善活動をはじめる前に、職員の「大変なことに巻き込まれた」という不安を取り除くための丁寧な説明と、最終的なゴールの共有を徹底。

- 現場主導の課題発見:経営層からトップダウンで指示するのではなく、気づきシートなどを活用して現場の職員自身が課題を発見するプロセスを重視。

- 小さな成功体験の積み重ね:「何となくおこなっていた業務」を見直し、改善していく「小さな成功体験」を積み重ねることで、職員一人ひとりの自信と主体性を育てた。

介護の「無駄な業務削減」は、単発の改善で終わらせず、生産性向上の全体的な仕組みづくりへとつなげて考えることで、その効果が長続きします。

そのために重要なのは、職員が「上からの指示」と感じるのではなく、自ら問題を発見し解決しようとする職場の雰囲気を育むことです。

現場の知恵と工夫こそが、持続可能な職場環境を構築する最大の原動力なのです。

さらに多くの成功事例を知りたい方は、下記の関連記事もぜひご覧ください。

関連記事:【事例7選】介護の生産性向上とは?厚労省ガイドライン・加算・補助金を徹底解説

ステップ4:ICT活用・定着で効率化を進める

記録や情報共有といった業務を根本的に効率化するには、ICTの活用が欠かせません。

しかし、ただ単にICTツールを導入しただけでは、効果が限られてしまいます。

最も重要なのは、現場に「定着」させることです。

高価なICTツールを導入しても、「使い方がわからない」「面倒くさい」と職員に使われなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

ICT活用を成功させるには、ツール選定の段階から現場の意見を十分に聞き、「私たちの課題を解決してくれるツールだ」という当事者意識を持ってもらうことが大切です。

導入後は、ICT操作のための勉強会開催や「わかりやすいマニュアル」作成、そして気軽に質問できるサポート体制を整備することで、職員の不安を効果的に解消しましょう。

ステップ5:振り返りと改善サイクルで持続可能な仕組みを作る

業務改善は、一度実行したら終わりではありません。

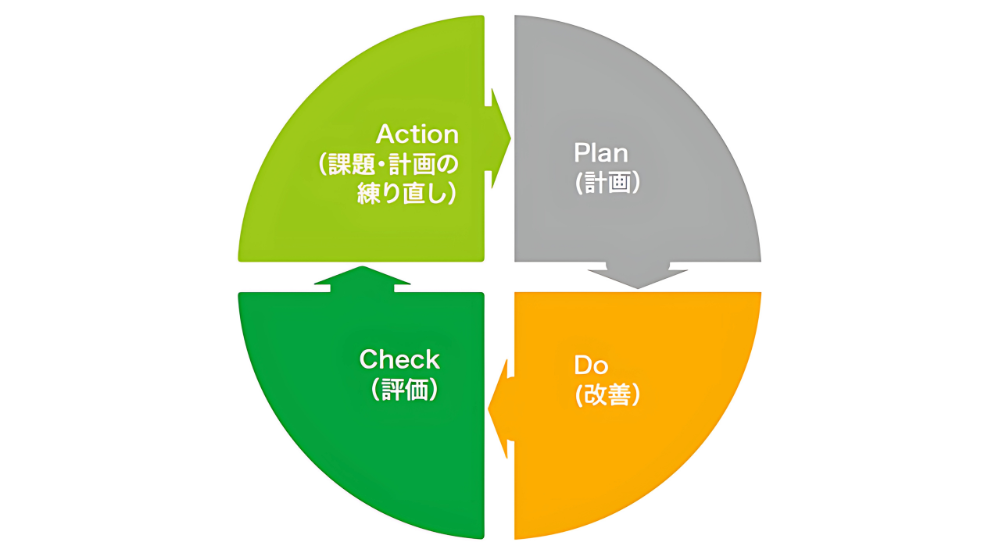

「やりっぱなし」にせず、定期的に効果を振り返り、次の改善につなげる「PDCAサイクル」を回し続けることが、持続可能な仕組みを作るうえで極めて重要です。

| Plan(計画) | 課題の特定と改善策を計画する |

|---|---|

| Do(実行) | 改善策を小さく試す |

| Check(評価) | 効果を数値や職員の声で確認 |

| Action(改善) | 必要に応じて修正し、再び計画に反映 |

出典:厚生労働省 介護分野における生産性向上ポータルサイト「介護分野における「生産性向上」とは?」

PDCAサイクルを繰り返すことで、無駄の再発を防ぎ、事業所全体で「改善が当たり前」の文化を根づかせられます。

今回紹介した5つのステップは、現場の職員が主役となり、継続的に職場を改善していくための具体的な進め方です。

この地道な積み重ねこそが、よりよい職場環境を築くための最も確実な道筋となるでしょう。

介護の無駄な業務に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、介護現場の無駄な業務改善に取り組む際に、多くの施設長や現場リーダーが直面する典型的な不安や疑問を2つ紹介します。

「現場の反発」や「導入コスト」といった障壁を一つひとつ解消することで、実際の改善行動に移しやすくなります。

- 業務改善を提案しても、ベテラン職員から反対されませんか?

- ICTツールの導入には、どれくらいの費用がかかりますか?

それぞれの疑問に答えていきます。

-

Q1. 業務改善を提案しても、ベテラン職員から反対されませんか?

-

A1. はい、その可能性は十分にあります。

改善活動において最も多い障壁の1つが「ベテラン職員の反発」です。

長年の経験を持つベテラン職員は、仕事のやり方を変えることを自身の経験や価値の否定と感じ、自然と抵抗感が生まれやすくなります。

ここで重要なのは、一方的にトップダウンで進めるのではなく「課題の見える化のプロセスに巻き込む」ことです。例えば、業務時間の見える化ツールやアンケートを通じて現場の「声」を数値化・文書化し、それをもとに「どの業務が職員の負担を大きくしているのか」を共有します。

すると、「自分の意見が反映されている」という実感が得られ、改善への納得感が高まります。また、改善のメリットを「残業が減る」「夜勤後に早く帰れる」といった職員目線で説明することも効果的です。

丁寧に話し合いを重ねることで、ベテラン職員の協力を得やすくなるでしょう。 -

Q2. ICTツールの導入には、どれくらいの費用がかかりますか?

-

A2. ICTツールの費用は、提供する企業の料金体系(一括購入型か月額制か)や、事業所の規模、導入する機能の範囲によって大きく異なります。

一般的には、月額数万円から数十万円が相場。

「高額で手が出しにくい」と感じるかもしれませんが、費用対効果(ROI)の観点から検討することが大切です。例えば、ICT導入によって職員の残業代が月10万円削減でき、採用コストが年間50万円抑制できたとすれば、たとえ月額5万円のコストがかかったとしても長期的にはプラスです。

さらに、国や自治体は介護現場のICT化を支援するため、手厚い補助金や助成金制度を用意しています。

代表的なものとしては、介護テクノロジー導入支援事業やIT導入補助金があります。これらを利用すれば、導入費用の1/2~3/4が補助されるケースも少なくありません。

まずは複数の企業から見積もりを取り、活用できる補助金制度をリサーチすることからはじめてみましょう。

多くの企業が無料のデモンストレーションや体験版を提供しているので、費用に見合う効果が得られるか、自事業所でじっくり見極めることが大切です。

【まとめ】介護事業所の無駄な業務削減が、職員と利用者を守る第一歩です

介護現場の「無駄な業務」を削減することは、単なる効率化にとどまりません。

職員の残業や離職率を減らし、心身の負担を軽くすることが、最終的に利用者への質の高いケアにつながります。

この記事で紹介した、

「13の無駄な業務の洗い出し」

「3Mの視点からの原因分析」

「5ステップの改善手法」

そして成功事例などは、すぐに現場で応用できる実践的な内容です。

無駄を減らせば、職員がより利用者と向き合う時間を増やせ、ケアの質と利用者の満足度が向上します。

無駄削減は「コストカット」ではなく、「職員と利用者を守るための投資」です。

小さな一歩でも構いません。

業務時間の見える化ツールやアンケートから取り組みをはじめ、改善サイクルを定着させることで、事業所全体が持続的な成長を遂げることができます。

具体的な改善ツールや導入支援を知りたい方は、厚生労働省の「分析ツール」や、ICTソフトのデモ予約などをご活用ください。

未来の介護をよりよくするために、今すぐできる第一歩を踏み出しましょう。

「何から手をつけるべきかわからない」

「自分の事業所に合った具体的な改善策が知りたい」

もしそうお考えなら、専門家の力を借りるのも有効な選択肢です。

この記事でみつけた課題は介護ソフト「ファーストケア」で解決!

現場に潜む「無駄」はみつかりましたか?

もしかすると、

「何から手をつければいいのか」

「実際に現場で定着するのだろうか」

といった、新たな不安も出てきたかもしれません。

その課題を解決する1つの手段が、介護ソフト「ファーストケア」です。

日々の記録や転記作業から職員を解放し、本来のケアに集中できる環境を創出します。

あるファーストケア導入事業所様では、職員の業務時間を1日あたり約60分も削減したという具体的な成果が出ています。

「ITが苦手」

「導入が大変そう」

こうした懸念も、営業担当者が手厚くサポートするのでご安心ください。

自分の事業所で「1日約60分の時間」を生み出す方法を、まずはお気軽にご確認ください。