記事公開日

【2025年最新版】育児介護休業法改正のポイントと介護事業者が今すぐやるべき実務対応

『育児介護休業法改正への対応、後回しにしていませんか?介護事業所の施設長・人事担当者が今すぐやるべきこと』

2025年4月1日から段階的に施行された育児介護休業法への対応はお済みでしょうか。

今回の改正は、育児や介護をおこなう職員が柔軟に働けるよう、多岐にわたる変更が加えられています。

特に、2025年10月からは新たな義務も発生するため、内容の正確な理解と実務への落とし込みが必要です。

この記事では、複雑な改正点を「4月施行済み」と「10月施行」に分けて整理し、介護事業者が今すぐ取り組むべき実務対応を具体的な3つのステップで解説します。

法改正のポイントを正確に理解し、残りの期間で何をすべきか明確にしたい施設長・人事担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

【必携】育児介護休業法改正の施行スケジュール早見表(いつから何が変わる?)

主要改正項目を一覧にまとめました。

まずは全体像の把握にお使いください。

| 改正項目 | 施行日 | 事業主の義務・変更点(要点) | 就業規則 | 労使協定 |

|---|---|---|---|---|

| 3歳〜就学前の両立支援措置 (5つから2つ以上導入) |

2025年10月1日 | ①始業時刻等の変更 ②月10日以上のテレワーク ③保育施設の設置運営等 ④年10日以上の新休暇 ⑤短時間勤務のうち、いずれか2つ以上を制度化 労働者は1つを選択可 |

必要 | 不要 (原則) |

| (育児)個別周知・意向確認 (3歳前の適切時期) |

2025年10月1日 | 導入した措置を個別に知らせ、利用意向を確認 | 推奨 (手続き条項) |

不要 |

| (育児)意向聴取と配慮 (妊娠・出産申出時〜3歳まで) |

2025年10月1日 | 勤務時間帯・勤務地・業務量等の希望を聴取し配慮 | 推奨 | 不要 |

| 短時間勤務の代替措置にテレワークを追加 (3歳未満) |

2025年4月1日 | 短時間勤務の代替としてテレワークを選択可に | 必要 | (対象除外の取決め等がある場合) 見直し要 |

| 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 | 2025年4月1日 | 対象が「3歳未満」→「小学校就学前」に拡大 | 必要 | 不要 |

| 子の看護休暇 → 「子の看護等休暇」に名称変更・対象拡大 |

2025年4月1日 | 対象が「小3修了まで」に拡大/学級閉鎖・入園入学等も取得事由に 勤続6ヵ月未満の除外は廃止 |

必要 | (除外の協定がある場合) 廃止/見直し要 |

| 育児休業等の取得状況の公表義務の対象拡大(300人超) | 2025年4月1日 | 常時雇用300人超の事業主に公表義務を拡大 | 不要 | 不要 |

| 一般事業主行動計画の数値項目設定 (次世代法) |

2025年4月1日 | 計画に数値項目等を規定 | 不要 | 不要 |

| 次世代育成支援対策推進法の有効期限延長 | 2024年5月31日 | 期限を2035年3月31日まで延長 | 不要 | 不要 |

| (介護) 雇用環境の整備(研修・相談窓口等を1つ以上) |

2025年4月1日 | 4類型のいずれかを必ず実施 (研修/窓口/制度・事例提供/方針周知) |

必要 | 不要 |

| (介護)個別周知・意向確認(介護に直面時) | 2025年4月1日 | 制度内容を個別周知し、利用意向を確認 | 推奨 | 不要 |

| (介護)40歳前後への早期情報提供 | 2025年4月1日 | 両立支援制度の情報を事前提供 | 推奨 | 不要 |

| 介護休暇の「勤続6ヵ月未満」除外の廃止 | 2025年4月1日 | 労使協定での除外規定は不可に | 必要 | (除外の協定がある場合) 廃止/見直し要 |

| 介護期テレワークの努力義務 | 2025年4月1日 | 介護期のテレワーク選択に向けた措置を講ずる努力義務。 | 推奨 | 不要 |

参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」

実務反映の可否は各事業所の制度設計により異なります。

不明点がある場合は、社会保険労務士などの専門家へご相談ください。

【2025年4月施行済み】育児介護休業法の「育児支援」に関する主な変更点(おさらい)

2025年4月1日から、育児支援に関する重要な改正点がすでに施行されています。

主な変更点は次の3つです。

- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

- 子の看護休暇の拡充と名称変更

- 育児休業取得状況の公表義務の対象拡大(男女問わず取得状況を含む)

自事業所での対応が完了しているか、この機会に各項目の詳細を再確認していきましょう。

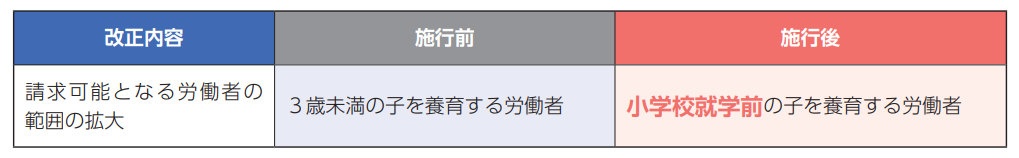

所定外労働の制限(残業免除)の対象が「小学校就学前」まで拡大

これまで3歳未満の子を養育する労働者が対象だった残業免除制度が、小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されました。

この改正は、子育て中の職員が多い介護現場のシフト作成に直接影響する重要な変更点です。

事業主は、対象となる職員から残業免除制度の利用希望があった場合、原則として残業をさせてはなりません。

この制度改正により、子育て中の職員の働きやすさが向上する一方、シフト管理はより複雑になるでしょう。

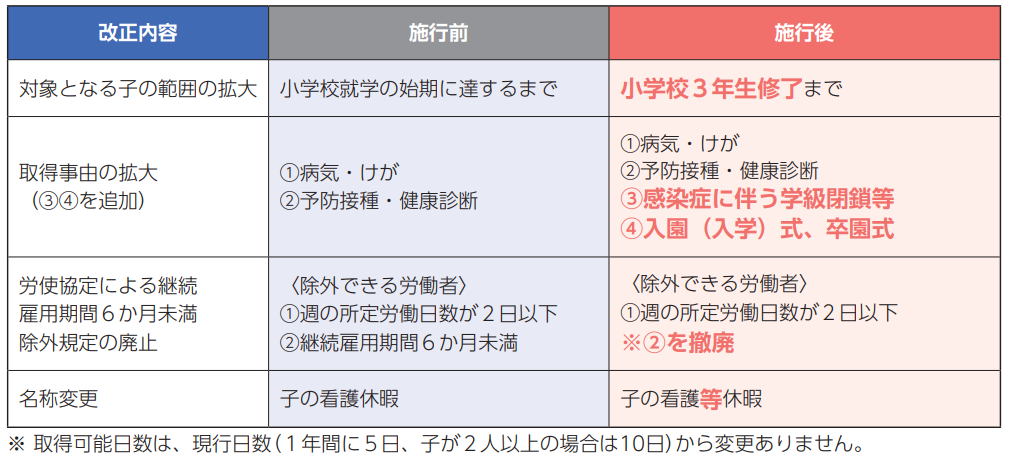

子の看護休暇が「子の看護“等”休暇」へ名称変更・対象拡大

子の看護休暇は「子の看護等休暇」へと名称が変更されました。

今回の改正では、名称の変更に加えて、制度の内容も大幅に拡充されました。

- 【対象となる子の範囲拡大】

- これまで「小学校就学前」までだった対象範囲が、「小学校3年生修了まで」に広がりました。

- 【取得事由の拡大】

- 従来の病気やけが、予防接種などに加え、新たに「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園式・卒園式など子の行事への参加」も取得事由として認められるようになりました。

- 【対象者の拡大】

- 従来は、労使協定を結ぶことで入社6ヵ月未満の職員を休暇の対象から除外できましたが、この規定が廃止されました。今後は勤続期間にかかわらず、原則としてすべての職員が休暇を取得できます。

子の看護休暇は「子の看護等休暇」へと進化し、利用できる対象と場面が大きく広がりました。

今後は勤続年数に関係なく、ほぼすべての職員が取得可能になります。

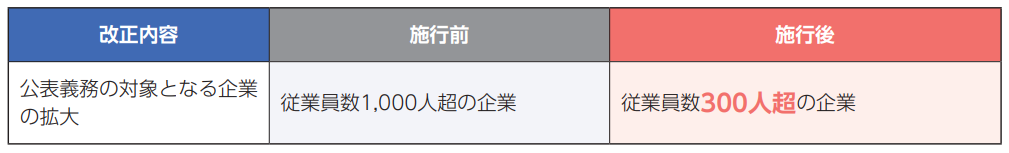

【300人超事業所向け】男性の育休取得状況“公表義務”の運用実務

男性の育児休業取得を促進するため、育休取得状況の公表義務の対象が、常時雇用する労働者数300人超の事業主に拡大されました。

対象となる事業所が「いつ・何を・どこで」公表すべきか、具体的な運用ルールを解説します。

公表内容とタイミング(いつ・何を・どう計算する?)

公表する内容は、次のいずれかの割合です。

・「育児休業等」の取得割合

・「育児休業等と育児目的休暇」の取得割合

この割合を、公表前事業年度の終了後、おおむね3ヵ月以内に年1回公表する必要があります。

具体的な取得率の算出方法については、厚生労働省の資料で確認しましょう。

参考:厚生労働省「男性の育児休業取得率等の公表について」

公表方法(どこで公表する?)

公表は、自事業所のホームページなど、一般の方が閲覧できる方法でおこなう必要があります。

厚生労働省が運営するWebサイト『両立支援のひろば』での公表も推奨されています。

両立支援のひろばでは、他事業所の取り組み事例も検索でき、自事業所の状況を客観的に把握するうえで活用できるでしょう。

今回の改正で、育児休業の取得状況の公表義務は「大企業だけのもの」から「300人超の事業所」へと対象が広がりました(法律上、男性の育休取得状況を中心に公表義務が求められています)。

数値を公開することで、職員や求職者に対する透明性を高め、信頼につながる点も押さえておきましょう。

〔4月施行〕育児介護休業法改正 | 介護離職防止に関する強化ポイントと事業者の義務

今回の法改正では、職員の「介護離職」を防ぐための対策が大幅に強化されました。

事業主には、大きく分けて5つの新たな対応が求められます。

- 雇用環境の整備

- 介護に直面した職員への個別周知・意向確認

- 40歳前後の職員への早期の情報提供

- 介護休暇の対象者拡大

- 介護のためのテレワーク導入(努力義務)

それぞれ具体的に何をすべきか、詳しくみていきましょう。

【義務】雇用環境の整備(4つのうちいずれか1つ以上)

事業主は、従業員が介護休業やその他の両立支援制度を円滑に利用できるよう、表にある4つのうち、いずれか1つ以上の措置を講じることが義務化されました。

| 措置 | 内容 |

|---|---|

| ①研修の実施 | 介護休業制度に関する研修を職員向けに実施する(管理職向けを含む) |

| ②相談窓口の設置 | 仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置し、職員に周知する |

| ③事例の収集・提供 | 自事業所の職員の介護休業や両立支援制度の利用事例を収集し、いつでも閲覧できるようにする |

| ④方針の周知 | 自事業所が仕事と介護の両立を支援する方針でいることを、社内報やポスターなどで周知する |

参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」

厚生労働省は、これらの措置を複数講じることが望ましいとしています。

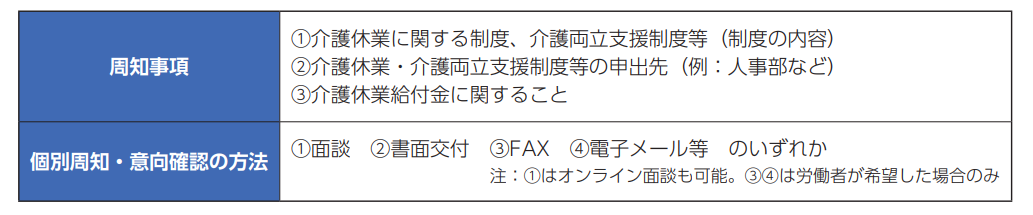

【義務】介護に直面した従業員への個別周知・意向確認

家族の介護に直面した旨の申し出をした職員に対して、事業主は個別に制度を知らせ、利用の意向を確認することが義務付けられました。

周知すべき事項は「介護休業・介護休暇などの両立支援制度の内容」や「申出先」、「介護休業給付金に関すること」などです。

周知と意向確認の方法は、面談のほか、書面交付や電子メールなどオンラインでの対応も認められています。

ただし、制度の利用を控えさせるような形での実施は認められないため注意が必要です。

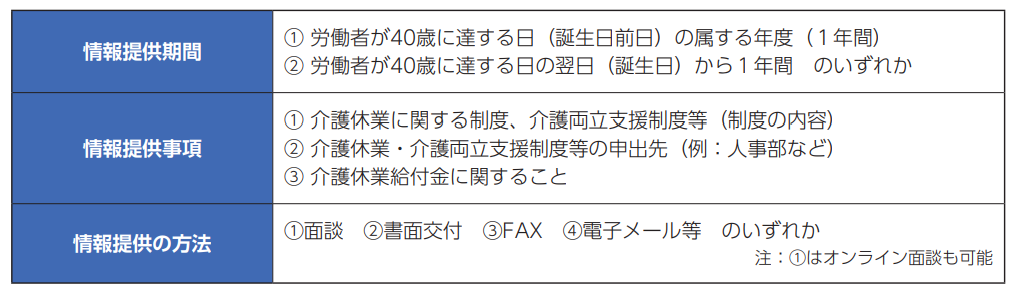

【義務】40歳前後の従業員への早期の情報提供

多くの職員が親の介護などに直面し始める40歳という年齢に着目し、事業主は40歳に達する職員等に対し、自事業所の両立支援制度に関する情報を提供することが義務化されました。

これは、職員が実際に介護問題に直面する前の早い段階で、利用できる制度を知り、将来への備えを促すことが目的です。

情報提供すべき内容は、介護に直面した従業員への個別周知事項と同様です。

提供方法は、面談や書面交付、電子メールなどが認められています。

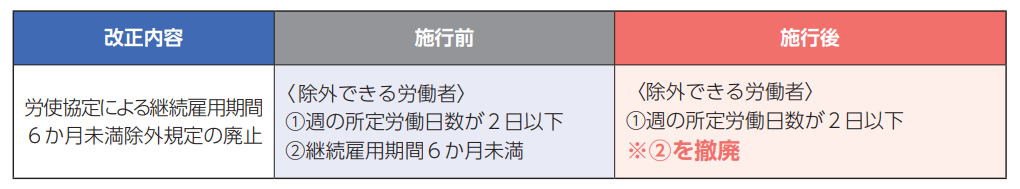

介護休暇「継続雇用6ヵ月未満」の職員も対象に

子の看護等休暇と同様に、介護休暇についても、これまで労使協定によって可能だった「継続雇用期間6ヵ月未満」の職員を適用除外とする仕組みが廃止されました。

これにより、入社して間もない職員であっても、家族の介護のために介護休暇を取得できるようになります。

該当する就業規則と労使協定の条文を削除する必要があります。

ただし、「週の所定労働日数が2日以下」の労働者を対象から除外する規定は引き続き有効です。

介護のためのテレワーク導入が努力義務に

今回の改正では、要介護状態の家族を介護する職員がテレワークを選択できるよう、事業主が必要な措置を講じることが新たに努力義務となりました。

これは、職員が介護を理由に離職せずに仕事を続けられるようにするための重要な変更点です。

もちろん、利用者への直接ケアが中心の介護現場では、すべての業務をテレワークにすることは難しいでしょう。

しかし、事務職員を対象としたり、直接ケアを担当する職員でも研修参加などの一部業務を在宅でおこなえるよう工夫したりすることは可能です。

柔軟な働き方を検討することは、経験豊富な職員の介護離職を防ぐための重要な一手となります。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」

【2025年10月施行】柔軟な働き方を実現するための新たな義務

2025年10月1日からは、今回の法改正で最も重要な内容が施行されます。

事業主に新たに課される義務は、大きく「事業所の制度設計」と「職員への個別の働きかけ」の2つに分けられます。

それぞれ具体的に何をすべきかみていきましょう。

【制度設計】会社のルールを作る義務

3歳から小学校就学前の子を養育する職員のため、事業主はフルタイムで働きながらも柔軟な働き方を実現できる両立支援措置を講じる義務があります。

具体的には、次にある5つの選択肢の中から2つ以上を選択して導入しなければなりません。

- 始業時刻等の変更(フレックスタイム、時差出勤など)

- テレワーク(月10日以上利用できるもの)

- 保育施設の設置運営(ベビーシッターの手配・費用負担も含む)

- 新たな休暇の付与(養育両立支援休暇、年10日以上)

- 短時間勤務制度

導入した措置の中から、職員は希望するものを1つ選択して利用できます。

(注意)措置の選択には「過半数労働組合等」の意見聴取が必須

どの措置を導入するかを決定するにあたっては、事前に過半数労働組合または労働者の過半数代表者の意見を聴くことが法的に義務付けられています。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」

【個別の働きかけ】従業員一人ひとりにアプローチする義務

事業所として制度を整えるだけでなく、対象となる職員一人ひとりへ個別にアプローチすることも義務化されました。

① 導入した措置を「知らせる」ための個別周知・意向確認

② 働き方の希望を「聴く」ための意向聴取と配慮

この性質の異なる2つのアプローチについて、それぞれ解説します。

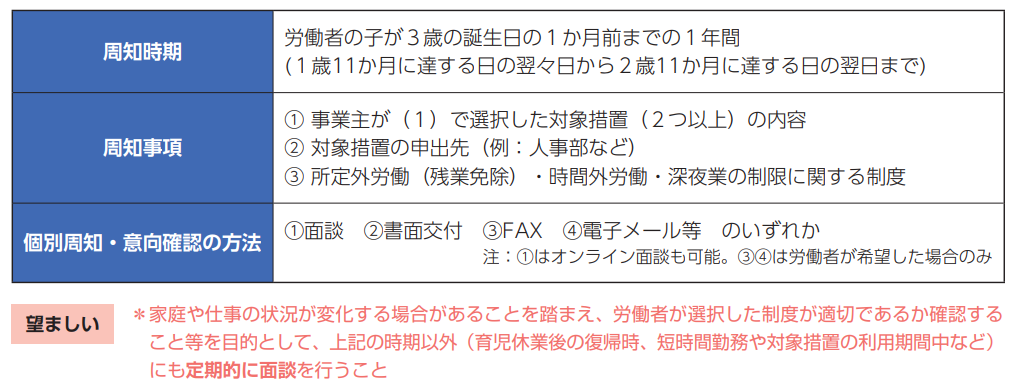

① 導入した措置を「知らせる」ための個別周知・意向確認

従業員の子どもが3歳になる前の適切な時期(1歳11ヵ月の翌々日から2歳11ヵ月の翌日まで)に、事業主が導入した措置の内容を個別に周知し、利用したいかどうかの意向を確認することが義務付けられました。

確認方法は面談・書面交付・FAX・電子メールなどがあり、面談はオンラインでも可能です。

ただし、職員に利用を控えさせるような形での実施は認められないため注意が必要です。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」

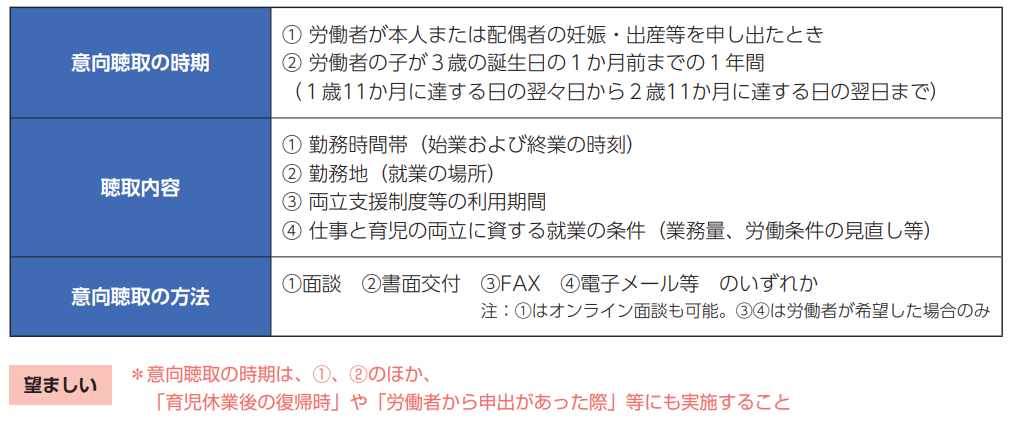

② 働き方の希望を「聴く」ための意向聴取と配慮

さらに事業主は、より早い段階から職員の希望を把握し、配慮することが求められます。

具体的には「職員が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき」と、その子が3歳になるまでの適切な時期に勤務時間帯や勤務地・業務量など、仕事と育児の両立に関する職員個人の希望をヒアリングし、その意向に配慮することが義務付けられました。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」

【実践3ステップ】育児介護休業法改正 | 介護事業者が今すぐやるべき実務対応

法改正のポイントを理解したら、次は具体的な実務対応に進みましょう。

残り期間で必ず完了すべき行動は、大きく分けて次の3ステップです。

- ステップ1:就業規則(育児・介護休業規程)の改訂

- ステップ2:労使協定の確認・見直し

- ステップ3:職員への周知と説明会(面談)の準備

それでは、各ステップを詳しくみていきましょう。

ステップ1:就業規則(育児・介護休業規程)の改訂

法改正対応で最も重要なのが、就業規則の改訂です。

常時10人以上の職員がいる事業所では、変更後に労働基準監督署への届出が必須となります。

【主な改訂項目】

- 用語・対象者の変更

・「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」へ名称変更

・対象となる子の範囲を「小学校3年生修了まで」に拡大

・取得事由に「学級閉鎖」や「入園・入学式」などを追加 - 適用範囲の拡大

・残業免除の対象を「小学校就学前の子を養育する職員」まで拡大

・介護休暇における「継続雇用6ヵ月未満」の除外規定を廃止 - 新制度の明文化

・雇用環境整備(研修、相談窓口など)の措置を明記

・「個別の周知・意向確認」「40歳前後への情報提供」の対象・時期・方法を条文化 - 2025年10月施行措置への対応

・柔軟な働き方を実現する5つの措置から2つ以上を選択し、内容を規定化

・不利益取扱いやハラスメントの禁止、相談窓口の設置を明記ステップ2:労使協定の確認・見直し

就業規則の改訂と並行し、労使協定の内容が矛盾しないか総点検をおこないます。

【主な確認・見直し項目】

- 適用除外規定の廃止

・子の看護等休暇・介護休暇について、「入社6ヵ月未満」の職員を除外する条項を廃止

・(週の所定労働日数が2日以下の職員を除外する規定は引き続き有効) - 時間単位休暇の運用規定

・時間単位で取得できる休暇の上限や単位を明確化

・10月施行の新休暇を有給とするか無給とするか、賃金計算方法などを労使で合意 - テレワーク等の制度設計

・テレワークの対象業務、セキュリティルール、費用負担などを具体的に整理

・短時間勤務の対象範囲や期間、賃金の取扱いを規定 - 手続き面の整備

・過半数労働組合等からの意見聴取の議事録などを適切に保存

・36協定の内容と、残業免除者の実際の運用に乖離がないかを確認ステップ3:職員への周知と説明会(面談)の準備

制度は、職員に正しく伝わってこそ機能します。

説明会の実施や個別面談の準備を計画的に進めましょう。【具体的な進め方】

- 段階的な周知

・全体周知:説明会等で、全職員に改正の概要や申請フローを共有

・管理職研修:管理職向けに、不利益取扱いの禁止や部下への適切な声かけ方法、シフト管理の注意点などを研修 - 個別対応の徹底

・法に定められた時期に対象職員へ個別周知と意向確認を実施(面談またはメール等)

・管理職研修:管理職向けに、不利益取扱いの禁止や部下への適切な声かけ方法、シフト妊娠・出産等を申し出た職員から、勤務時間帯や業務量の希望を聴取し、配慮する - 情報提供の充実

・よくある質問(FAQ)を作成・配布し、職員の疑問を解消

・周知資料の配布記録や面談記録、同意書などを一元管理 - 継続的なサポート体制

・社内外に相談窓口を設置し、職員に周知。相談履歴は個人情報として適正に管理

【優先順位の考え方】

人手不足が常態化している介護事業所では、現場への影響を最小限に抑えつつ、法的要件を確実に満たすことが重要です。

まずは法律で必ず対応すべきこと(「入社6ヵ月未満の除外」の廃止や子どもの年齢制限の拡大など)に取り組み、その後少しずつ制度を整えていく段階的な方法がおすすめです。以上のステップを踏まえ、次の章では実務でそのまま使える規程の改訂サンプルを具体的にご紹介します。

【ひな形付】そのまま使える!育児介護休業規程の改定サンプル(条文例)

「育児介護休業法改正に対応するため、規程のどこをどう修正すればよいのか…」というのは、多くの人事担当者にとって頭の痛い問題です。

ここでは、厚生労働省のモデル規程をもとに、今回の法改正のポイントを反映した育児介護休業規程の条文サンプルをご提供します。

特に変更が必要となる箇所を中心に、実務で使いやすい形で作成しましたので、自事業所の規程改訂の参考にしてください。※【改定】は2025年改正で更新が必要な箇所です。

介護業界の多くは「法人(本部)規程+事業所内運用マニュアル」の二層構造になっています。

したがって、- 就業規則や育児介護休業規程=法人全体に効く文書 → 「会社・社内」

- 事業所内の手順書・周知方法・運用フロー → 「事業所」

と使い分けるのがベストです。

下記の条文例では「会社・社内」で統一します。

第1条(目的)

本規程は、育児介護休業法に基づき、仕事と家庭の両立を支援するための制度、手続き、周知方法を定める。

第2条(定義)

1. 「子」は出生した日から小学校就学前までをいい、【改定】子の看護等休暇に限り小学校3年生修了までをいう。【改定】

2. 「所定外労働」は時間外労働および休日労働をいう。

3. 申出は書面、電子メール、社内Webいずれでも可とする。第3条(適用範囲)

雇用形態を問わず全労働者に適用する。派遣は個別契約に従う。

第4条(子の看護等休暇)【改定】

1. 対象は小学校3年生修了までの子とする。【改定】

2. 取得事由は次のとおりとする。【改定】

① 病気・けが

② 予防接種・健診

③ 感染症に伴う学級閉鎖等

④ 入園・入学式、卒園・卒業式

3. 労使協定にかかわらず、勤続6ヵ月未満も取得可とする。【改定】

4. 取得単位は半日・時間単位とし、具体的な取扱いは労使協定に基づく。

5. 申出は原則として利用希望日の3日前までにおこなうこと。ただし、やむを得ない急病の場合はこの限りでない。

6. 代替要員の確保は、所属長がパート職員・派遣労働者の活用、またはシフト再編によりおこなう。

7. 賃金の取扱いは就業規則の休暇章に定める。第5条(介護休暇)【改定】

1. 要介護状態の対象家族について取得できる。

2. 勤続6ヵ月未満の労働者も取得できる。【改定】

3. 半日・時間単位の取得が可能であり、具体的な運用は労使協定に基づく。

4. 申出は原則利用希望日の7日前までにおこなう。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

5. 夜勤・入浴介助など重要業務への影響が大きい場合、所属長は代替要員を優先的に確保し、必要に応じて勤務体制を再編する。第6条(所定外労働の制限〔残業免除〕)【改定】

労働者の申出があったときは、小学校就学前の子を養育する期間は所定外労働を免除する。【改定】

第7条(育児期の柔軟な働き方の措置)【2025年10月施行】【改定】

1. 会社は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、次の措置から2つ以上を講ずる。【改定】

① 始業時刻等の変更(フレックスタイム含む)

② テレワーク等(月10日以上/人)※事務作業・会議参加・研修受講など、業務の特性に応じて可能な範囲で利用【改定】

③ 保育施設の設置運営等

④ 年10日以上の新たな休暇(育児両立支援休暇)【改定】

⑤ 短時間勤務制度

2. 労働者は、講じた措置から1つを選択して利用できる。【改定】

3. 措置の選定にあたっては、過半数労働組合等の意見を聴取する。【改定】

4. シフト勤務者については、制度利用により必要な人員配置が崩れないよう、所属長が代替要員を確保する。第8条(個別周知・意向確認)【2025年10月施行】【改定】

1. 子が3歳になる前の適切な時期(1歳11ヵ月の翌々日から2歳11ヵ月の翌日まで)に、会社は講じた措置の内容を個別に周知し、利用意向を確認する。【改定】

2. 方法は面談、書面交付、FAX、電子メールのいずれかとする。

3. 利用抑制となるような対応をしてはならない。【改定】第9条(意向聴取と配慮)【2025年10月施行】【改定】

妊娠・出産の申出時および子が3歳に達する日の前日までの適切な時期に、勤務時間帯、勤務地、業務量、制度の利用期間等の希望を聴取し、就業上の配慮をおこなう。【改定】

第10条(介護に関する個別周知)【改定】

介護に直面した労働者の申出があった場合、制度内容および雇用保険の給付に関する事項を個別に周知し、利用意向を確認する。【改定】

第11条(40歳前後への情報提供)【改定】

労働者が40歳に達する年度等に、介護休業制度等の情報を提供する。【改定】

第12条(環境整備)【改定】

会社は次のいずれか1つ以上を実施する。

① 研修 ② 相談窓口の設置 ③ 制度・事例の提供 ④ 方針の周知【改定】第13条(男性の育児休業取得状況の公表)【該当事業主のみ】【改定】

常時雇用する労働者数が300人を超える場合、事業年度終了後おおむね3ヵ月以内に、育児休業等の取得割合等を年1回公表する。【改定】

公表方法は自事業所Webまたは「両立支援のひろば」を用いる。【改定】第14条(不利益取扱いの禁止)

制度の申出、利用、相談を理由として、解雇その他の不利益取扱いをしない。

第15条(ハラスメントの禁止)

育児・介護に関する言動により就業環境を害してはならない。

第16条(手続きおよび代替要員確保)

1. 申出は所定様式でおこなう。電子申請を認める。

2. 会社は申出、周知、意向確認、聴取の記録を保存する。

3. シフト勤務・夜勤体制に影響がある場合、所属長は申出を受理後、公平かつ円滑に代替要員(パート・派遣・他シフト再編等)の手配を検討し、勤務体制の維持に努める。

4. 虚偽申請または制度の乱用が判明した場合は、就業規則の懲戒規定を適用する。附則

1. 本規程のうち4月施行分は2025年4月1日から適用する。【改定】

2. 本規程のうち10月施行分は2025年10月1日から適用する。【改定】

以上の条文例と実務メモを参考に、自事業所の実情に合わせた最適な育児介護休業規程を作成し、「労使協定の確認」と「職員への周知」へと進んでいきましょう。

育児介護休業法改正に関するよくある質問(FAQ)

2025年の育児介護休業法改正は、介護事業所にとっても重要な制度変更です。

職員や管理者が抱く疑問を整理し、よくある質問としてまとめました。- Q1. パートや有期契約の職員も対象になりますか?

- Q2. 300人未満の事業所も公表義務の対象になりますか?

- Q3. 改正によって、事業所にどんなメリットがありますか?

- Q4. 対応が間に合わなかった場合の罰則はありますか?

それでは順に解説します。

- Q1. パートや有期契約の職員も対象になりますか?

-

A1. はい、原則として対象です。

今回の法改正により、子の看護等休暇と介護休暇については、これまで労使協定を結ぶことで対象外にできた「継続雇用期間6ヵ月に満たない」従業員も、原則として休暇を取得できるようになりました。

多様な雇用形態の職員が活躍する介護事業所にとって、すべての従業員が安心して働ける環境を整えるうえで、非常に重要な変更点です。 - Q2. 300人未満の事業所も公表義務の対象になりますか?

-

A2. いいえ、公表義務の対象とはなりません。

男性の育児休業取得状況の公表が義務付けられるのは、「常時雇用する労働者数が300人を超える事業主」です。

したがって、300人以下の事業所に法的な公表義務はありません。

しかし、義務がない事業所であっても、自主的に両立支援の取り組みを公表することは、働きやすい職場であることをアピールし、人材確保につながる有効な手段となります。 - Q3. 改正によって、事業所にどんなメリットがありますか?

-

A3. 職員の離職防止と採用力の強化が最大のメリットです。

介護業界では人材確保が最重要課題となっています。

育児や介護と仕事を両立できる環境を整えることで、職員が安心して長く働き続けられる基盤が生まれます。

また、「職員を大切にする事業所」という評判は、新たな人材を引き寄せ、採用競争力を高めることにつながるでしょう。

さらに、両立支援に積極的に取り組む事業主は、国の助成金(両立支援等助成金)などの支援制度も活用できます。 - Q4. 対応が間に合わなかった場合の罰則はありますか?

-

A4. 直接的な罰則を設けている自治体は多くありませんが、行政指導や企業名公表のリスクがあります。

法改正への対応を怠ったとしても、直ちに罰金が科されるわけではありません。

しかし、法律違反の状態が続くと、労働局から助言や指導、そして是正を求める「勧告」がおこなわれます。

この勧告にも従わない場合、企業名が公表される可能性があり、事業所の社会的信用を大きく損なうことになります。

また、職員との間で労務トラブルに発展する可能性も否定できません。

法律を遵守し、確実に対応することが、結果的に自分の事業所を守ることにつながります。

【まとめ】育児介護休業法改正は職員の定着と採用力強化のチャンス

今回の育児介護休業法改正への対応は、単なる法的義務ではなく、組織の成長機会です。

働きやすい環境を整備することで、職員の定着率を高め、優秀な人材を引き寄せる絶好のチャンスとなります。

この記事で解説したステップやひな形を活用し、計画的に法改正対応を進めていきましょう。

最後に、厚生労働省の公式資料や専門相談窓口も確認しておくと、より安心して対応を進められます。この記事を通じて、今回の法改正が、職員の離職を防ぎ、働きがいを高めるための重要な経営課題であることをご理解いただけたかと思います。

しかし、これらの対応を日々の多忙な業務と並行して進めるのは、決して簡単なことではありません。

規程の改定、職員への説明、そして個別面談……。

これらの作業に追われ、本来最も大切な利用者へのケアの時間が削られてしまっては本末転倒です。

- 段階的な周知

- 適用除外規定の廃止