記事公開日

介護人材不足の解決策9選!今日からできる対策で「やばい」現状を打破

.png)

「もう限界だ……」介護現場の人材不足は、諦めてしまうほど深刻な問題です。

しかし、決して打つ手がないわけではありません。

なぜなら、職員の処遇改善や労働環境の見直し、ICTの活用といった、今からでもはじめられる具体的な解決策が実際に存在するからです。

この記事では、明日から現場で実践できる9つの具体的な解決策を、成功事例を交えて一つひとつ解説します。

施設の未来と職員の生活を守りたい経営者・管理者の方、そして希望を失いかけている現場の職員の方は、ぜひ最後までご覧ください。

『職員の笑顔と、ケアの質を取り戻しませんか? 』

介護ソフト「ファーストケア」が、その第一歩をサポートします。

【現状分析】介護人材不足はなぜ起こる?データでみる3つの根本原因

なぜ、これほど深刻な人材不足に陥っているのか、その根本原因をみていきましょう。

介護現場の人手不足は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生しています。

主な原因は、次の3つに大別できます。

- 原因1:需要と供給の急激なアンバランス(2025年問題)

- 原因2:離職率の高さと定着の難しさ(人間関係・労働条件)

- 原因3:ネガティブなイメージによる入職者の不足(3Kの印象)

ここからは、それぞれの原因についてデータを用いながら詳しく解説します。

原因1:需要と供給の急激なアンバランス(2025年問題)

2025年には団塊の世代(1947年〜1949年生まれ)が、全員75歳以上の後期高齢者となります。

実に、国民の約5人に1人が後期高齢者(2025年問題)という超高齢社会の到来です。

この状況で介護サービスの需要は爆発的に増加する一方、生産年齢人口(15〜64歳)は減少。

厚生労働省の推計によれば、2025年度には約243万人の介護職員が必要とされますが、現状のままでは約32万人もの人材が不足すると予測されています。

この需要と供給のギャップは、今後さらに深刻化することが懸念されています。

参考:厚生労働省「我が国の人口について」「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」

参考:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)」

原因2:離職率の高さと定着の難しさ(人間関係・労働条件)

需要の増加に加え、一度職に就いた人材が離れてしまう「離職率の高さ」も、人手不足を深刻化させる大きな要因です。

介護業界は、他産業に比べて職員が定着しにくいという課題を抱えています。

介護労働安定センターの「令和5年度 介護労働実態調査」によると、介護職員の離職率は13.1%でした。

この数字は近年改善傾向にあり、全産業の平均離職率(15.4%)を下回ってはいるものの、依然として1割以上の職員が1年間で職場を去っているのが現状です。

離職の主な理由には、給与や昇進といった待遇面の問題に加え「職場の人間関係に問題があったため」という声が多く挙がります。

また、人手不足に起因する過重な労働環境が、さらなる離職を招くという負のスパイラルに陥っている事業所も少なくありません。

参考:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果について」

参考:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」

原因3:ネガティブなイメージによる入職者の不足(3Kの印象)

介護業界には、残念ながら「きつい」「汚い」「危険」といった、いわゆる「3K」のネガティブなイメージが根強く残っています。

「介護は人手不足でやばい」

「大変なのは当たり前」

といった情報に触れる機会も多く、これが新規入職者の確保を妨げる大きな障壁となっています。

実際の介護現場では、専門性を活かしたやりがいのある仕事が数多く存在し、労働環境の改善に積極的に取り組む事業所も増えています。

しかし、こうしたポジティブな情報発信が不足しているため、社会全体に根付いたネガティブなイメージを払拭できていません。

このネガティブイメージが先行することで、若者や他業種からの転職希望者が介護業界から距離を置き、慢性的な人材不足につながる一因となっています。

【明日からできる】介護人材不足を解決する9つの具体的な対策

ここからが本題です。

国や自治体の制度活用から、施設単位ですぐに着手できる業務改善まで、人材不足を解消するための具体的な解決策を9つ紹介します。

これらの解決策を組み合わせて、持続可能な施設運営を目指しましょう。

人材不足の解決には「定着」「効率化」「採用」という3つの軸からの視点が重要です。

- 【解決策1~3】職員の定着率を上げて「辞めない職場」に変える

- 【解決策4~6】「テクノロジー」の活用で業務効率を最大化させる

- 【解決策7~9】多様な人材確保と育成で採用の幅を広げる

それでは、上記の視点から、具体的な9つの解決策をみていきましょう。

【解決策1~3】職員の定着率を上げて「辞めない職場」に変えよう

新たな人材の採用には、多くのコストと時間がかかります。

人材不足の根本的な解決を目指すなら、まず取り組むべきは、今いる大切な職員が「この職場で働き続けたい」と思える環境を整え、離職を防ぐことです。

職員の定着率向上は、安定したサービス提供の基盤となります。

ここでは、そのための具体的な3つの解決策をみていきましょう。

処遇改善 | 給与アップとキャリアパス・評価制度を仕組み化させる

職員が安心して長く働くためには、納得感のある処遇が不可欠です。

国が設ける「介護職員等処遇改善加算」を確実に取得・活用し、給与水準の向上を図ります。

しかし、重要なのは給与だけではありません。

さらに重要なのが、明確なキャリアパスと公正な評価制度の整備です。

「この職場で頑張れば、将来こうなれる」という道筋を示すことで、職員は目標を持って仕事に取り組めます。

例えば「資格取得支援制度」を設けたり「ユニットリーダー」「フロアマネージャー」といった役職とそれにともなう権限・手当を明確にしたりすることが有効です。

評価制度においては、何をすれば評価されるのか基準をオープンにし、定期的な面談を通じてフィードバックをおこなうことで、職員の納得感と成長意欲が高められます。

労働環境の改善 | 残業削減と有給消化率アップさせる

過重労働は心身の疲弊を招き、離職の直接的な原因となります。

まず「残業は当たり前」という職場文化から脱却することが必要です。

業務の棚卸しをおこない、記録作成や会議などの間接業務の無駄を見直しましょう。

ICTの活用は残業削減に大きな効果をもたらします。

さらに、職員が心身ともにリフレッシュできるよう、希望日に有給休暇を取得しやすいシフト管理と計画的な休暇取得を促す仕組みを整えることで、健康的に長く働ける職場環境を実現しましょう。

メンタルヘルスケア | 相談体制で職場の人間関係に向き合う

介護現場の離職理由として常に上位に挙がるのが「職場の人間関係」です。

職員が孤独に悩みを抱え込まないよう、事業所として心の健康をサポートする体制が、離職率の低下に直結するでしょう。

具体的な方法として、定期的なストレスチェックの実施や、産業医・カウンセラーと連携した相談窓口の設置が挙げられます。

職員がいつでも悩みを打ち明けられる場所があるというだけで、大きな安心感につながります。

また、管理職向けの研修を実施し、部下の悩みに寄り添うための傾聴スキルやコーチング技術を学んでもらうことも有効です。

さらに、1on1ミーティング(上司と部下の定期的な個人面談)を導入し、業務上の悩みだけでなく、人間関係やキャリア相談ができる機会を設けることも効果的です。

風通しのよい職場環境を意図的につくって、問題が深刻化する前に対処し、職員の孤立を防ぎましょう。

【解決策4~6】「テクノロジー」の活用で業務効率を最大化させよう

限られた人材で質の高い介護サービスを提供するには、業務効率化が鍵です。

「人の手でなければできないケア」に職員が集中できるよう、テクノロジーを積極的に活用する視点を持ちましょう。

ここでは、業務効率化に直結するテクノロジーの活用方法と、導入に貢献する補助金制度を紹介します。

ICT・DXの実現 | 記録・請求業務を効率化させる介護ソフトを導入する

介護現場の業務改善において、最も効果的な打ち手の1つがICT(情報通信技術)の導入、すなわちDXです。

特に、日々の記録や煩雑な保険請求業務を効率化する介護ソフトの導入は、職員の事務的負担を大幅に削減します。

手書きでおこなっていた介護記録を、スマートフォンやタブレットからその場で入力できるようにするだけで、記録のために事務所とフロアを往復する時間はゼロになります。

入力したデータは即座に情報共有され、申し送りや日誌、計画書へも自動で転記・反映されるため、二度手間や転記ミスが起こりません。

さらに、日々の記録と連動して介護保険請求データが自動で作成される介護ソフトもあるため、月末に集中していた請求業務の残業を、大幅に削減できるでしょう。

介護ロボット活用 | 見守り・移乗・入浴支援の負担を軽減させる

例えば、夜間の巡視業務では「見守りセンサー」が利用者のプライバシーを守りつつ、心拍や呼吸、離床などを検知します。

これにより、職員は異常が発生した時だけ対応すればよくなり、業務負担の軽減が期待できます。

また、「移乗支援ロボット」は利用者を抱え上げる必要がなく、腰痛などの発生を予防。

「入浴支援機器」と併用すると、職員と利用者の双方にとって、より安全で安心な介護環境を実現できます。

介護ロボット導入にはコストが発生しますが、職員の身体を守り、長く安心して働き続けられる環境づくりのための、重要な投資として捉えることが大切です。

補助金・助成金を有効利用する

ICT機器や介護ロボットの導入には初期費用がかかりますが、国や自治体が提供する補助金・助成金を活用することで、事業所の負担を大幅に軽減できます。

これらの制度を有効に利用しない手はありません。

代表的な制度として、経済産業省が管轄する「IT導入補助金」や、厚生労働省と都道府県が連携して実施する「介護テクノロジー導入支援事業」があります。

これらは介護ソフトやタブレット端末、Wi-Fi工事費など、幅広い経費が対象です。

介護ソフトなどの導入に活用できる国や自治体の補助金について、より詳細な情報をお求めの方は、次の記事をご覧ください。

関連記事:介護ソフト補助金【最新】制度の種類・申請方法・採択ポイントまで徹底解説

【解決策7~9】多様な人材確保と育成で採用の幅を広げよう

職員の定着と業務効率化を進めると同時に、新たな担い手を確保するための採用戦略も不可欠です。

これまでと同じ方法では、人材獲得競争が激化するなかで優位に立つことはできません。

ここでは、従来の発想にとらわれず、採用の幅を広げるための3つの解決策を紹介します。

外国人材の受け入れ | 特定技能・技能実習・EPAの制度を活用する

国内の働き手だけでは人材を確保しきれない今、外国人材の受け入れは非常に有効な解決策です。

介護分野では、主に3つの在留資格で外国人材の受け入れが可能です。

-

特定技能

「特定技能」は、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。介護分野では「特定技能1号」が該当し、介護技能評価試験と日本語試験の合格が必要です。

【特徴】

- 即戦力としての就労が期待される

- 在留期間は最長5年

- 介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に移行し、永続的な就労が可能

参考:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」

参考:出入国在留管理庁「介護分野」 -

技能実習

技能実習制度は、日本の技術や知識を母国に持ち帰ってもらうことを目的とした制度です。介護分野でも技能実習生の受け入れが可能で、OJTを通じて実践的な介護技術を学びます。

【特徴】

- 技能実習期間は最長5年

- 実習終了後は原則帰国

- 実習期間中に介護福祉士資格を取得すれば、在留資格「介護」へ移行し永続的な就労も可能

参考:厚生労働省「介護職種の技能実習制度について」

参考:JITCO(公益財団法人 国際研修協力機構)「外国人技能実習制度とは 介護」 -

EPA(経済連携協定)

EPA(Economic Partnership Agreement)は、日本とインドネシア、フィリピン、ベトナムとの間で締結された政府間協定に基づく制度です。これらの国から介護福祉士候補者を受け入れ、日本語や介護の研修を経て国家資格取得を目指します。

【特徴】

- 対象国はインドネシア、フィリピン、ベトナム

- 介護福祉士資格取得後は在留資格「介護」へ移行可能

- 資格取得できなければ帰国

参考:国際厚生事業団 外国人介護人材支援「令和7年度外国人介護人材受入・定着支援等事業よくあるご質問」

参考:公益社団法人 国際厚生事業団 JICWELS「EPA看護・介護受入事業」

【2025年4月〜】訪問介護サービスでも受け入れ解禁へ

さらに、これまで原則として認められていなかった訪問介護の分野でも、大きな制度改正がありました。

深刻化する在宅介護の人材不足に対応するため、2025年(令和7年)4月から、特定技能外国人と技能実習生が訪問系サービスに従事できるようになりました。

もちろん、これには安全と質を担保するための条件があります。

受け入れ事業所は、1年以上の実務経験を持つ外国人材に対し、

- 業務に関する事前研修の実施

- 一定期間、責任者等が同行する訓練

- ハラスメント防止のための相談窓口設置

- 緊急時に対応できる環境整備

など、厳格なサポート体制を構築することが求められます。

この改正は、施設だけでなく、これまで人手不足が特に深刻だった訪問介護の現場にとって大きな一歩です。

在宅で暮らす高齢者を支えるための新たな担い手として、外国人材への期待はますます高まっています。

参考:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」

外国人材の受け入れには、日本語教育や文化・習慣の違いへの配慮、相談体制の整備など、事業所側のサポート体制が必要です。

しかし、意欲の高い外国人材は、人手不足の解消だけでなく、職場全体の活性化にもつながる大きな可能性を秘めています。

若者・未経験者の採用と育成 | 魅力的なPRと研修制度をつくる

業界の未来を担う若者や、他業種からの転職者といった未経験者に、介護の仕事の魅力を伝え、新たな担い手として育成する視点は欠かせません。

そのためには、旧来のイメージを払拭する積極的なPR活動が求められます。

求人サイトに情報を掲載するだけでなく、InstagramやX(旧Twitter)などのSNSを活用し、職員がいきいきと働く様子や職場の明るい雰囲気を発信することは、若者への有効なアプローチです。

また、職場見学や仕事体験会を積極的に開催し、仕事のやりがいを直接感じてもらう機会をつくりましょう。

入職後の不安解消には、経験豊富な職員によるマンツーマン指導(チューター・プリセプター制度)や相談役(メンター制度)の配置が効果的です。

さらに、段階的にスキルアップできる充実した研修制度を整えると、採用と定着につながります。

潜在介護福祉士(リターン組)の掘り起こし | 柔軟な働き方を提供する

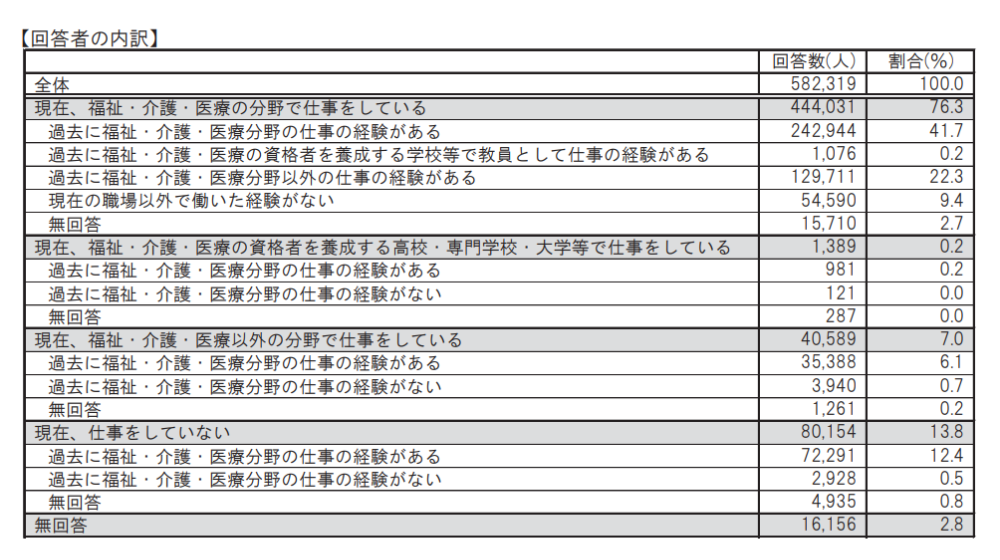

結婚や出産、あるいは他業種への転職などを理由に、一度は現場を離れたものの、介護福祉士などの資格を持つ「潜在介護福祉士」は、全国におよそ12万人存在します。

出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士就労状況調査実施結果報告書 (P47)」

彼らが再び介護業界で活躍できるよう、復職へのハードルを下げることが有効な人材確保策につながります。

フルタイムでの勤務が難しい層に向けて、週2~3日の勤務や1日4~6時間程度の短時間正職員制度など、個々の事情に合わせた柔軟な働き方を提供しましょう。

また、長年のブランクがある方でも安心して現場復帰できるよう、最新の介護技術や知識を学び直すための復職支援研修を実施することも効果的です。

経験豊富な人材は、事業所にとって大きな力になります。

参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[資格登録]令和2年度就労状況調査結果」

【成功事例】人材不足を克服!私たちの施設はこう変わった

ここまで多くの解決策をみましたが「本当に効果があるのか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、実際に行動を起こし、人材不足という高い壁を乗り越えた事業所の成功事例を2つ紹介します。

ぜひ自分の事業所の状況と照らし合わせながら、実践できる取り組みのヒントを探ってみてください。

事例1:ICT導入で残業削減を実現した社会福祉法人

【導入前の課題】

社会福祉法人白寿会では、職員の慢性的な残業、特に朝夕の食事時間帯の人手不足と、それにともなう正職員の心身の疲弊が大きな課題でした。また、専門性の低い業務や介護記録に時間が割かれ、専門職としてのやりがいを失い離職するケースもありました。さらに、入所3年以内の職員が腰痛を理由に離職する問題も発生しており、労働環境の抜本的な改善が急務となっていました。

【具体的な取り組みと変化】

この状況を打開するため、法人は複数の施策を同時に推進しました。まず、1日10時間労働の「週休3日制」を導入。これにより、人手が不足していた朝夕の時間帯を正規の勤務時間内に収め、残業することなくシフトを組めるようになりました。

さらに、ICT化とロボット導入を積極的に実施。「見守りセンサー」やデジタルインカムを導入して夜間の訪室業務を削減し、移乗支援ロボットの活用で身体的負担を軽減する「ノーリフティングケア」を推進しました。加えて、介護記録などの補助的業務を担う「介護アシスタント」を新たに採用。介護職員が利用者と向き合う時間を増やし、専門性の高いケアに集中できる環境を整えました。

【導入後の成果】

これらの取り組みの結果、残業時間は大幅に減少し、職員のワークライフバランスは大きく改善。週休3日制によりプライベートも充実できると好評です。業務の切り分けとICT化により、職員は心身の負担が軽減されただけでなく、ケアの質も向上。やりがいを持って働ける職場となり、人材の定着につながっています。

参考:岐阜県福祉人材総合ポータルサイト「介護・福祉人材の定着事例集 - 岐阜県福祉人材総合支援センター」「介護・福祉人材の定着事例③社会福祉法人白寿会」

事例2:キャリアパス制度で離職率を削減させた介護老人保健施設

【導入前の課題】

介護老人保健施設西美濃さくら苑では、国の指導に基づき職務階級の明確化が必要となりましたが、従来の制度では職員の昇格プロセスが不明瞭で、自分のキャリアパスを具体的にイメージしづらい状況でした。これが職員のモチベーション低下や離職の一因となる可能性があり、長く働き続けられるための明確なキャリアアップの道筋を示すことが課題となっていました。

【具体的な取り組みと変化】

同施設では、2017年度に職務階級を抜本的に見直し、新たなキャリアアップ制度を整備しました。この制度では、入職後3〜7年で「バイスリーダー」へ昇格する道筋を明確化。バイスリーダーは、新人時代の業務に加え、多職種と連携したレクリエーションの企画・実施など、より広い視野が求められる役割を担います。

さらに、バイスリーダーを卒業すると「副主任」へと昇格し、専門委員会に所属するなど、計画的に経験を積めるように設計。資格取得が昇格に有利なため、施設として助成金制度を設けて積極的に支援しました。また、新人教育ではプリセプター制度を導入し、育成計画に基づいた丁寧な指導で早期離職を防止。職員の意見を匿名で投函できる「よろず受けたまわり箱」も設置し、風通しのよい職場づくりに努めました。

【導入後の成果】

この制度改定により、職員は自身の成長と将来像を具体的に描けるようになり、仕事への意欲が向上。資格取得を目指す職員も増え、施設全体の介護の質向上にもつながりました。明確な目標ができたことで、職員の熱意や積極性が高まり、結果として離職率の低下という大きな成果を実現しています。

参考:岐阜県福祉人材総合ポータルサイト「介護・福祉人材の定着事例集 - 岐阜県福祉人材総合支援センター」「介護・福祉人材の定착事例⑨医療法人社団橘会 介護老人保健施設 西美濃さくら苑」

2つの事例からわかるのは、課題を正確に把握し、自施設に合った解決策を複合的に、そして粘り強く実行することの重要性です。

「うちには無理だ」と諦める前に、これらの事例を参考に、まずは1つでも小さな改善からはじめてみましょう。

【Q&A】介護人材不足に関するよくある質問

ここでは、介護人材不足に関するよくある質問を紹介します。

今回のQ&Aでは、以下の3つの質問に答えます。

- Q1. 2025年以降、介護業界はどうなってしまうのですか?

- Q2. 国や厚生労働省は、具体的に何をしてくれますか?

- Q3.「介護の人手不足は嘘」って本当ですか?

順番にみていきましょう。

Q1. 2025年以降、介護業界はどうなってしまうのですか?

A1. 2025年に介護人材が約32万人不足すると予測されているのは事実ですし、これまでどおりの運営を続けていては、サービスの質の維持が困難になる事業所が増える可能性はあります。

さらに、2040年には高齢者人口がピークを迎え、介護人材の不足数は約69万人に拡大するという厳しい見通しもあります。

しかし、悲観的な未来が確定しているわけではありません。

国は、この事態に対応するため、地域包括ケアシステムの推進や、ICT・介護ロボットの導入支援、多様な人材の確保といった政策を強化しています。

各事業所がこれらの変化に積極的に対応し、業務の効率化と働きやすい職場環境の整備を進めることで、質の高い介護サービスを継続して提供することは十分に可能です。

未来を悲観するだけでなく、今から対策を打つことが重要です。

参考:厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」

Q2. 国や厚生労働省は、具体的に何をしてくれますか?

A2. 国や厚生労働省も、介護人材不足を最重要課題と位置づけ、多角的な対策を講じています。

主な政策は次のとおりです。

- 介護職員の処遇改善:「介護職員等処遇改善加算」などを通じ、事業所が職員の給与を引き上げるための財源を支援

- 人材育成と確保:介護福祉士を目指す学生への修学資金貸付制度や、離職した介護職員への再就職準備金貸付制度などを設置

- 業務効率化の推進:介護テクノロジー導入支援事業といった補助金制度を設け、テクノロジー活用を推進

- 多様な人材の受け入れ促進:外国人材や元気な高齢者など、多様な層が介護分野で活躍できるよう、制度の整備や広報活動を実施

参考:厚生労働省「介護福祉士・社会福祉士を目指す方々へ(修学資金貸付制度のご案内)」「福祉・介護人材確保対策等について」「介護職として再就職をお考えの方、初めて働くことをお考えの方へ(再就職準備金、就職支援金のご案内)」

これらの政策に加えて、各自治体でも独自の補助金や就労支援策を実施しています。

事業所の経営者・管理者は、これらの支援策の活用が求められます。

Q3.「介護の人手不足は嘘」って本当ですか?

A3. 「嘘」というよりは「状況は場所や施設によって大きく異なる」と理解するのが正確です。

例えば、都市部と地方では有効求人倍率に差があり、同じ地域内でも二極化が起きています。

労働条件や職場環境がよい人気施設には応募が集中する一方、そうでない施設は常に人手不足に悩んでいます。

応募が来ている一部の事業所だけをみると「人手不足は嘘だ」と感じるかもしれませんが、日本全体でみれば、介護職員の需要が供給を大幅に上回っているのは紛れもない事実です。

厚生労働省のデータが示すとおり、業界全体として深刻な人材不足に直面しているというマクロな視点を持つことが大切です。

【まとめ】介護人材不足は解決できる!未来のために今日から一歩を踏み出そう

この記事では、介護人材不足の深刻な現状とその原因を分析し、明日から実践できる9つの具体的な解決策を解説しました。

人材不足という大きな課題を前に、無力感を覚えることもあるかもしれません。

しかし、決して打つ手がないわけではないことをご理解いただけたのではないでしょうか。

「定着」「効率化」「採用」という3つの軸(視点)は、それぞれが独立しているようで、実は密接に連携しています。

例えば、ICTを導入して業務負担を減らせば(効率化)、職員の労働環境が改善し(定着)、その実績が採用時の大きな魅力となります(採用)。

すべてを一度に実行する必要はありません。

紹介した9つの解決策のなかから、まずは1つでも、自分の事業所で「できそう」なことからはじめてみましょう。

小さな一歩が、職員の笑顔とよりよいケア、そして施設の未来をつくることにつながります。

職員の笑顔とケアの質を取り戻す介護ソフト「ファーストケア」

9つの解決策のなかでも、特に「職員の定着」と「業務効率化」の基盤となるのが、ICTの活用です。

もし「何から手をつければいいのか……わからない」と感じているなら、はじめの一歩として、介護ソフト「ファーストケア」の導入を検討してみませんか。

ファーストケアは、日々の「請求・記録・計画書」作成といった煩雑な事務作業を劇的に効率化し、職員の皆様が本来のケア業務に集中できる時間を生み出します。

手書きや転記作業から解放されると、残業時間の削減だけでなく、職員の精神的なゆとりにもつながり「辞めない職場」づくりの核心を支えます。

もちろん、補助金の対象ともなるため、費用負担を抑えた導入が可能です。

職員の笑顔と、ゆとりあるケアが実現した未来を想像してみてください。

「ファーストケア」がその未来をどうつくるのか、まずは無料相談や資料請求で、その可能性に触れてみませんか。